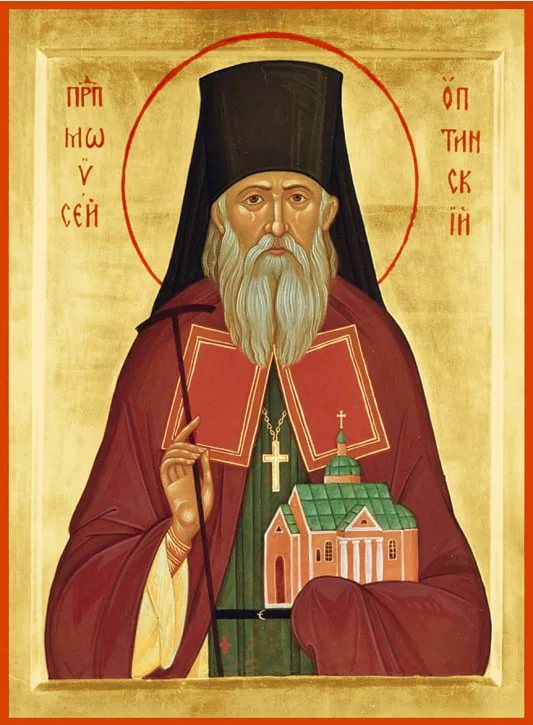

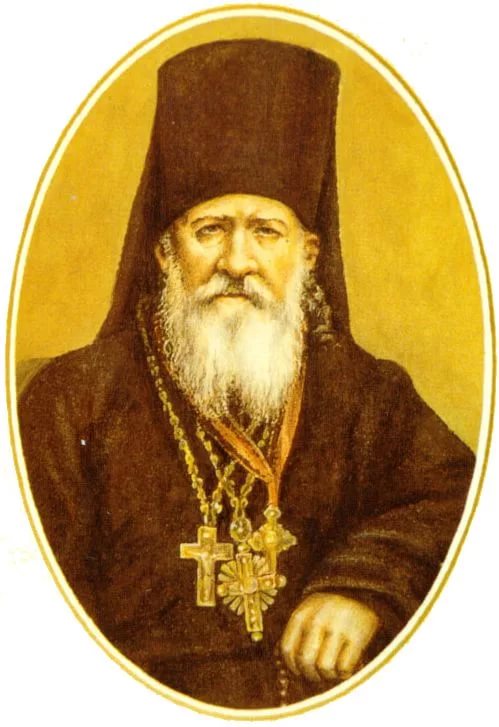

Преподобный Моисей Оптинский, в миру Тимофей Иванович Путилов, родился в городе Борисоглебске Ярославской губернии. Его младший брат, тоже Оптинский старец, игумен Антоний, в конце своей жизни писал автобиографию «Келейная записка». Из его записей можно познакомиться с семьёй Путиловых «из первых рук».

Родители братьев были люди православные и благочестивые, купеческого звания: Иван Григорьевич и Анна Ивановна. Отец его рано остался сиротой, и как-то, горько оплакивая свою сиротскую долю, молился Господу со слезами, просил о помощи, вразумлении и утешении. По его рассказу, после этой смиренной и слезной молитвы, он стал благодушнее переносить свой сиротский жребий, уповая на милость Божию.

После этого отец работал сборщиком налогов у хозяина-откупщика, и честность его была так очевидна, что хозяева постепенно повышали ему плату от двухсот рублей в год до тысячи двухсот спустя несколько лет, когда Иван Григорьевич обзавёлся семьёй. Отец строго соблюдал посты и неопустительно посещал храм Божий, пел на клиросе, был очень умён и начитан, особенно любил читать Священное Писание, церковную историю, жития святых и исторические книги. Детей воспитывал строго, сам учил грамоте, чтению, письму. В училище ни одного сына не отдал, опасаясь, чтобы не было дурного влияния на детей со стороны товарищей или по недосмотру учителя.

Мать, Анна Ивановна, была боголюбива, милостива к нищим и беднякам, смиренна, усердна к молитве. Дети её вспоминали, как часто их мать по ночам молилась Богу. С семилетнего возраста она почти ежедневно ходила к обедне в монастырь, в котором жил её родной дедушка, иеродьякон, старец маститых лет. Когда она приносила гостинец дедушке, он каждый раз говорил ей о сокровище. Когда она спрашивала: «Где же сокровище? Ибо у вас в келье нет и сундучка», старец отвечал, что это сокровище лежит под престолом Божиим. Может быть, святой старец предугадывал её счастливую семейную жизнь и то, что три её сына будут в монашеском чине настоятелями и наставниками?

Тимофей был третьим из десяти детей Путиловых. Получив строгое, почти монашеское воспитание, сыновья этой семьи стремились к монашеской жизни, к духовному росту. Когда Тимофею исполнилось восемнадцать лет, его вместе с четырнадцатилетним братом Ионою отправили на службу в Москву к откупщику Карпышеву.

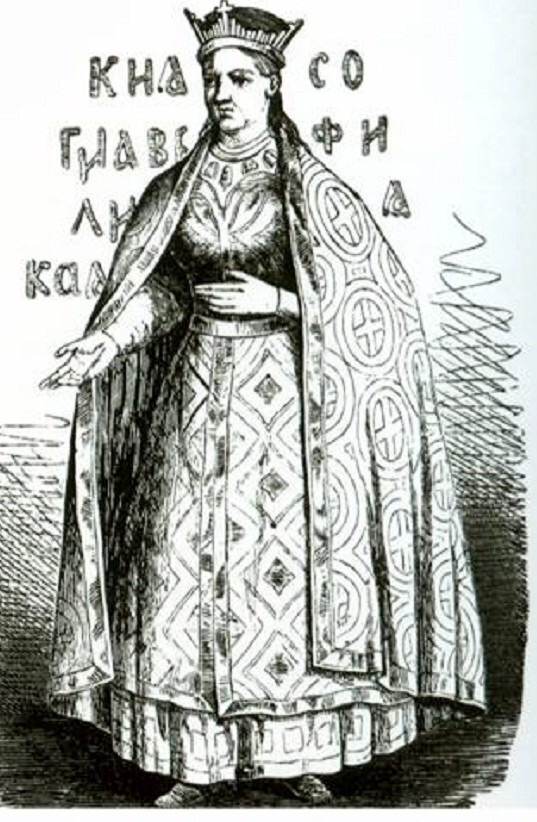

Здесь, в Москве, было много духовных святынь, можно было достать больше духовной литературы, и Тимофей даже в лавке не расставался с духовными книгами, откладывая их только с приходом покупателей. Братья познакомились с истинно духовными людьми того времени: монахиней Досифеей (по преданию, известной княжной Таракановой), старцами Новоспасского монастыря Александром и Филаретом, которые находились в духовном общении с великим старцем Паисием Величковским.

Братья окончательно утвердились в желании монашеской жизни. Их старшая сестра, Анисия, мечтала о монашестве, но по желанию отца, вышла замуж и вскоре умерла. Муж её ушёл в монастырь, в Саровскую Пустынь. Когда братья узнали об этом, они решили тоже поехать в Саров. Тимофею было 22 года, Ионе 18 лет. Опасаясь, что отец не даст им согласия на монашество, братья написали ему письмо, в котором объясняли, что от хозяев отошли за невозможностью жить у них, и, что есть у них на примете другой Хозяин, Которому они дали слово поступить в услужение. Уже из Сарова они написали отцу откровенно о своём намерении. Отец разгневался и приказал сыновьям немедленно возвращаться домой, но они не показывались ему два с половиной года.

За это время Иван Григорьевич разболелся, и, когда Тимофей приехал к отцу просить прощения, отпустил сына в монастырь. А через год, после уговоров, отпустил с ним Иону. Дети очень почитали своего отца, и позднее, после смерти родителя, на его простом мраморном памятнике, у алтаря церкви Всех Святых, написали, что памятник сей воздвигли «Путилова дети: Моисей, игумен Оптиной Пустыни, Исаия, игумен Саровской Пустыни, Антоний, игумен Малоярославецкого Николаевского монастыря».

В Сарове братья встретились с великими старцами: уже тридцать семь лет жил там преподобный Серафим Саровский, схимонах Марк, проходивший подвиг юродства, игумен Назарий, восстановитель Валаама. Во время трёхлетнего пребывания в Сарове Тимофей пользовался наставлениями духоносных старцев. Он имел тяжёлое послушание в хлебне, а потом ходил за больным строителем отцом Исаией.

Затем брат остался в Сарове и впоследствии стал Саровским игуменом. Тимофей же поступил послушником в Свенский Успенский монастырь Орловской епархии. Вероятно, его привлекала близость Рославльских и Брянских лесов, где в то время спасалось много пустынножителей. К ним в 1811 году и присоединился Тимофей. Было ему в ту пору 29 лет.

Здесь Тимофей провёл десять лет, здесь был пострижен старцем Афанасием, учеником великого Паисия Величковского, в монахи, с именем Моисея, в честь преподобного Моисея Мурина. Это имя было дано ему за сходство с преподобным в гостеприимстве и страннолюбии, которое, видимо, унаследовал Тимофей от матери. Про Моисея Мурина широко известна история, когда он нарушил устав скита (не варить пищу) ради любви к странникам, и старец скита сказал, что он нарушил заповедь человеческую, но соблюл заповедь Божию.

Отец Моисей поселился вместе другими пустынниками в лесу, на берегу лесной речки. Каждый день правили всю церковную службу. В праздники к ним приходил священник, чтобы причастить их. Много молились, занимались рукоделием, обрабатывали огород, который родил только репу. Летом собирали грибы и ягоды для благодетелей, которые иногда присылали им хлеб, крупу, постное масло. Часто еды не хватало, пустынники соблюдали сухоядение. Отец Моисей и здесь нашёл себе занятие, связанное с любимыми духовными книгами: он переписывал полууставом Священные Писания. Из благоговения делал это стоя.

Часто подстерегали пустынников опасности: целую зиму кругом выли волки, расхищали огород медведи, однажды напали на них разбойники, иногда придиралась полиция. Но страшнее всего были бури, ломавшие столетние деревья. Одно такое дерево чуть не раздавило келью отца Моисея.

В 1812 году, из-за нашествия французов, отшельники покинули пустынь, отец Моисей уезжал в Свенск и Белые Берега, а потом опять вернулся в пустынь. В 1816 году к нему приехал подросший младший брат Александр, чтобы разделить с ним его жизнь монаха и пустынника. Через четыре года испытания Александра постригли в монахи с именем Антония и поручили руководству старшего брата, отца Моисея, к которому отец Антоний и сохранял послушание всю жизнь.

Во время пустынной жизни отец Моисей созрел духовно, он приобрёл сосредоточенность, молчание, внимание, дар молитвы, глубокое знание учения Святой Церкви и святоотеческих творений. Из его дневниковых записей в то время можно судить о его духовной высоте: «…блеснуло в уме разумение относительно до сожительствующих со мной братий, чтобы их погрешности, видимые мною и исповедуемые ими, принимать на себя и каяться, как за собственные свои, дабы не судить их строго и гневом отнюдь не воспламеняться. Ошибки, проступки и грехи братьев да будут мои».

Не ставят светильник под спудом, и Господь, которому вся возможна суть, силен устроять любые внешние обстоятельства для своих избранников. Нет сомнений, что в подходящее время Он приведёт ищущего спасения человека в нужное место и поместит его в подобающие условия. Так и случилось с преподобным Моисеем. Когда он созрел для духовного руководства, Господь переменил обстоятельства его жизни и призвал его на высшее служение, вручив ему пастырство и настоятельство. Произошло это следующим образом.

В 1820 году, в возрасте тридцати восьми лет, отец Моисей проездом побывал в Оптиной Пустыни, и был представлен Калужскому архипастырю, преосвященному Филарету. Этот знаменитый подвижник всей душой с юности любил монашество. Дикий сосновый бор, окружающий Оптину Пустынь, навёл его на мысль устроить при Оптиной скит. Он слыхал о рославльских пустынниках и именно им желал поручить устройство скита. Знакомство с отцом Моисеем утвердило его в этом намерении. После переписки и приглашения преподобный Моисей с братом, преподобным Антонием, и ещё двумя монахами прибыли в Оптину и поместились на монастырской пасеке.

С великим трудом новоприбывшие пустынники должны были очистить место от сосновых многовековых деревьев. Из срубленного леса построили небольшую келью, огородили забором, поставили церковь в честь Иоанна Предтечи. Отец Моисей поехал за сбором в Москву и вернулся в повозке, столь нагруженной, что ему самому места почти не оставалось.

В 1822 году храм был освящён. Преосвященный Филарет приехал в Оптину, и отец Моисей просил у него разрешения постричься в схиму. Но преосвященный видел, какие дары скрываются в будущем старце, и в ответ предложил ему священство. Отец Моисей по смирению отказывался, но, наконец, был убеждён, и в 1822 году, в возрасте сорока лет, был рукоположен в иеромонахи и определён духовником Оптиной. А через три года преподобного Моисея избирают настоятелем Оптиной.

Тридцать семь лет продолжалось настоятельство преподобного Моисея Оптинского. За эти годы его трудами Оптина преобразилась. Число братии увеличилось в несколько раз. Была почти удвоена монастырская земля. Разведены фруктовые сады, заведён рогатый скот, устроена огромная монастырская библиотека, расширен собор. Также были воздвигнуты две церкви, выстроены трапеза, гостиницы, конный и скотный дворы, семь корпусов келий, два завода, мельница и знаменитая белая Оптинская ограда. Служба стала совершаться благолепно, но, что важнее всего, возвысился духовный строй обители.

Все эти громадные постройки были организованы как для обители, так и для того, чтобы дать возможность бедным заработать. Он покупал иногда за высшую, чем просили, цену вовсе ненужные вещи только для того, чтобы помочь нуждающемуся продавцу, покупал гнилые припасы, сам употребляя их в пищу, держал на жаловании сирот, одних для отпугивания ворон, других для ловли кротов. В гостинице не было установлено никакой платы, но всякому предлагалось класть в кружку по усердию. Один богатый купец спросил, не боится ли настоятель, что все будут жить даром. И преподобный Моисей ответил: «Не заплатят девяносто девять, Бог пошлёт сотого, который за всех заплатит». Купец после этого сделался благодетелем Оптиной. При приёме в обитель преподобный Моисей не требовал денежного вклада, он любил принимать больных, слепых, бедных, которые ничем не могли воздать обители. Когда при его кончине открыли ящик, где он хранил деньги, нашли один гривенник, застрявший между дном и стеною. «Верно, батюшка не заметил его, а то бы непременно и его истратил на бедных», — сказал его брат, преподобный Антоний.

Благодаря тому, что преподобный Моисей прошел тот же духовный путь внутреннего делания, что и старец Лев, между обоими строгими подвижниками сложилось глубокое взаимное понимание, единодушие. Преподобный Моисей также возлагал бремя духовного окормления братии на ученика старца Льва — преподобного Макария. При преподобном Моисее пришёл в Оптину послушником будущий ее великий светильник — преподобный старец Амвросий.

Сам строгий постник и подвижник, преподобный Моисей был преисполнен самой нежной любовью к людям и снисходителен к их погрешностям. Всю жизнь преподобного можно выразить такими словами: он жил сокровенно в Боге среди непрестанных забот и попечений внешних, все свои силы отдавал служению ближним. Старец Моисей успел благополучно скрыть себя от людей, почему многие, не знавшие Оптинского игумена близко, считали его, хотя и хорошим, но обыкновенным человеком, только духовные мужи ощущали благоухание добродетелей преподобного Моисея и считали его высоко-духовным старцем. Но чудо его жизни и его служения — сама Оптина, процветшая и прославившаяся, ставшая, по существу, центром духовной жизни России.

Сподобился преподобный Моисей принять незадолго до своей кончины великий ангельский образ. Весть о пострижении его в схиму и о его приближающейся кончине собрала к одру старца великое множество людей — монашествующих и мирских. С плачем и благоговением подходили они к нему, чтобы принять последнее его благословение.

В последние дни земной жизни преподобного Моисея открылось тщательно скрываемое им дарование прозорливости: больной старец, подозвал к себе келейника и сказал: «Спроси, что это за женщина? Зачем она меня беспокоит?» Келейник, не видя никакой женщины, подумал, что это бред. Но потом оказалось, что на крыльце, за дверями, действительно, долго стояла женщина, которая, получивши образок для себя, не хотела удалиться и настоятельно просила, чтобы ей дали образок и для ее сына. Узнав об этом, келейник взял образок, поднес его старцу для благословения. Старец благословил его и промолвил: «Вот теперь я спокоен», — и келейник вынес образок дожидавшейся крестьянке. Другому же посетителю, к немалому его удивлению, преподобный сказал, что в воскресенье надеется быть в церкви, и когда тот возразил, что ему по слабости сил никак нельзя служить, преподобный Моисей прибавил: «Служить нельзя, но быть можно». Слова эти сбылись в точности — в воскресенье гроб почившего о Господе старца был перенесен в церковь.

Праведная кончина преподобного старца Моисея наступила в 1862 году, на 81-м году его земной жизни. Были явлены и его нетленные честные мощи. При захоронении новопреставленного преподобного Антония разломали склеп и обнаружили гроб преподобного Моисея совершенно как новый, несмотря на сырость грунта. Приоткрыв гроб, увидели, что тело его осталось нетленным. В 1996 году он был причислен к лику местночтимых Святых Оптиной Пустыни, а в августе 2000 года — Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви прославлен для общецерковного почитания. Святые мощи преподобного Моисея покоятся в Казанском храме рядом с мощами его брата, игумена Антония.

(122)