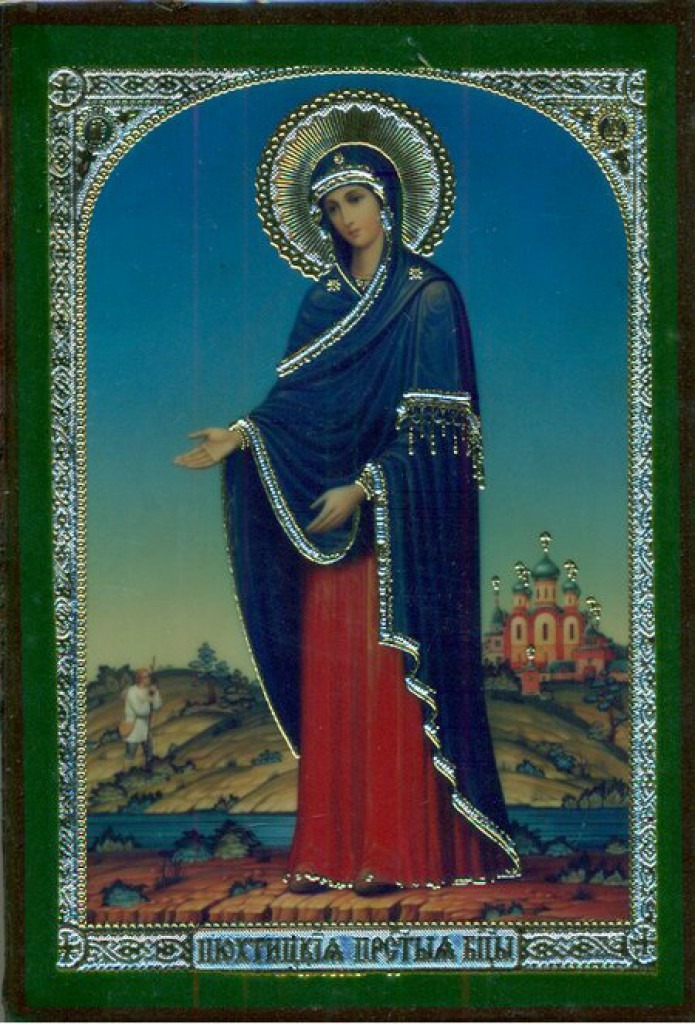

История чтимой иконы обители Успения Пресвятой Богородицы в Пюхтицах – образа Божией Матери «У источника» связана с именем великого всероссийского пастыря и молитвенника святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В 1894 году инокини обители подарили отцу Иоанну в день Ангела икону, на которой было изображено явление Пресвятой Богородицы у источника в Пюхтицах. Батюшка молился перед этим образом и завещал его некой благочестивой супружеской чете из Санкт-Петербурга, которая перед своей кончиной передала святую икону монахине Вирсавии, бывшей насельнице закрытого к тому времени Санкт-Петербургского Иоанновского монастыря. Однажды явившись инокине во сне, Пресвятая Богородица велела возвратить Ее образа в Пюхтицкую обитель.

Произошло это в 1946 году, на Пасху. А вскоре, в день празднования Боголюбской иконе Божией Матери (18 июня), образ Богородицы «У источника» вернулся в свою обитель. Сестры монастыря во главе с престарелой настоятельницей игуменией Алексией II (в схиме Сергией), встретили святую икону, перед которой молился и с которой не расставался до самой кончины святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Ныне святой образ Пречистой Девы Богородицы находится в главном приделе Успенской церкви Пюхтицкой обители.

Празднование Ин. 18

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «У источника» Пюхтицкой

Утеше́ние все́х скорбя́щих, Ско́рая Помо́щнице в туге́ серде́чней к Тебе́ прибега́ющим, услы́ши на́с, Влады́чице, и да́ждь на́м на пути́ к жи́зни ве́чней ду́ш и серде́ц от скве́рн очище́ние и я́ко еле́нь на исто́чники водны́я к Ца́рству Небе́сному неустанное стремле́ние.

Перевод: Утешение всех скорбящих, Быстрая Помощница в тоске сердечной к Тебе приходящим, услышь нас, Владычица, и дай нам на пути к вечной жизни очищение душ и сердец от скверны и неослабевающее стремление к Царству Небесному, как у лани, стремящейся к потокам воды (Пс.41:2).

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «У источника» Пюхтицкой

Пресвята́я Богоро́дице, Де́во, утоли́ жа́жду спасе́ния стра́ждущия души́ моея́ у Исто́чника во́д живы́х — Боже́ственнаго Сло́ва, Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, при́зри на лю́бящих и сла́вящих Тя́, Пречи́стая, и покры́й на́с покро́вом милосе́рдия Твоего́ от вся́ких зо́л, тревог и бу́рь мо́ря жите́йскаго.

Перевод: Пресвятая Богородица, Дева, утоли жажду спасения страдающей души моей у Источника воды живой (Ин.4:13-14) — Божественного Слова, Сына Твоего, Христа Бога нашего, взгляни на любящих и прославляющих Тебя, Пречистая, и покрой нас покровом милосердия Твоего от всяких зол, тревог и бурь моря житейского.

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «У источника» Пюхтицкой

Велича́ем Тя́, Светоза́рная Де́во, и почита́ем осия́вшее го́ру Пю́хтицкую благода́тное явле́ние Твое́.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «У источника» Пюхтицкой

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред светоза́рным о́бразом Твои́м и смире́нно мо́лим: прости́, Всеми́лостивая, вся́ заблужде́ния на́ша и вся́ оскорбле́ния, в ве́дении или́ в неве́дении Сы́ну Твоему́ и Спаси́телю на́шему от ю́ности оби́льно нанесенная неисполнением за́поведей Его́ святы́х, небреже́нием к святы́не, нераде́нием в моли́тве и нетерпе́нием в несе́нии креста́ на́шего. При́зри на жа́жду спасе́ния и несильныя труды́ и пребу́ди с многогре́шным, но оста́вшимся ве́рным Сы́ну Твоему́ ма́лым Его́ стадо́м по нело́жному сло́ву Его́, во Святе́м Ева́нгелии рече́нному: «Не бо́йся, ма́лое ста́до: я́ко благоизво́ли Оте́ц ва́ш да́ти ва́м Ца́рство». О Животворя́щий Исто́чниче на́шего утеше́ния, к Тебе́ возно́сим смире́нное сие́ моле́ние и про́сим Ма́терняго Твоего́ о на́с заступле́ния пред Престо́лом Отца́ на́шего Небе́снаго. Не лиши́ на́с Ца́рства сего́ благода́тнаго за премно́гия грехи́ на́ша, и́бо ве́мы, я́ко ничто́ вне́шнее и самолюбивое, го́рдое и тщесла́вное, ни сла́вныя достиже́ния мирски́я, ни доброде́тели, с та́йным самолюбованием соверша́емыя, ни степе́ни, ни чи́ны, ни са́мое и́ноческое зва́ние не возмо́гут возвести́ на́с в Ца́рствие Небе́сное, то́кмо се́рдце чи́стое и ду́х сокруше́нный и смире́нный, за мно́гия моли́твенныя труды́ Ду́хом Святы́м да́руемыя. Помози́ на́м оставшиеся дни́ жи́зни на́шея в ду́хе и и́стине покланя́тися Сы́ну Твоему́, Милосе́рдная Богоро́дице, и, стяжа́в нелицеме́рную любо́вь к Бо́гу и бли́жнему, испо́лнити сию́ пе́рвейшую за́поведь Госпо́дню, еди́нственно приводя́щую в Ца́рство Небе́сное. Не взира́я на недосто́инство на́ше, сподо́би на́с соде́латися ча́дами Бо́жиими по благода́ти и насле́довати жи́знь ве́чную со все́ми, в покая́нии Бо́гу угоди́вшими, и введи́ на́с, Ма́ти Бо́жия, я́звами Сы́на Твоего́ Иису́са Претихаго в Небе́сный Черто́г Его́, дабы́ ве́чно сла́вити и воспева́ти Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Всесвяты́я Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(90)