Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в семье посадских людей города Старицы Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Грозный, инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571–1572 годах он – настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575–1580 годах – Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586 году стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году – митрополитом Московским. 23 января 1589 г. при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января – торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», – отмечает его жизнеописатель.

Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей, начался период государственных нестроений, известный в истории России как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена.

Через два года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 г. мощи святителя перенесены в Москву в Успенский собор. Прославлен святитель в 1989 г.

Полное житие святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси

Первый российский патриарх, святитель Иов Московский (в миру Иоанн) родился во второй четверти XVI века в древнем русском городе Старице в семье благочестивых горожан. В детстве Иоанн обучался грамоте у настоятеля Успенского Старицкого монастыря архимандрита Германа. Отрок любил читать Священное Писание и знал некоторые тексты Библии наизусть. Монастырское воспитание возбудило в нем желание служить Богу в иноческом образе. По окончании обучения (около 1553 года) отец захотел его женить. В день венчания юноша отпросился у родителей в обитель для беседы с духовным старцем. Придя к архимандриту Герману, он упросил старца постричь его в монашество.

Более пятнадцати лет провел святой Иов в Старицкой обители, пройдя путь от послушника старца Германа до настоятеля. Под руководством опытного духовника молодой инок воспитал в себе бескорыстие и нестяжательность, послушание и воздержание, научился сердечной молитве и строгому посту. Святой Иов отличался глубоким смирением, кротостью и милосердием. Он никогда никого не обличал и не оскорблял, всех миловал и прощал, а будучи настоятелем, не столько словом, сколько самой жизнью воодушевлял братию к духовному деланию.

В 1571 году святой Иов был назначен настоятелем Симонова монастыря в Москве. С усердием исполняя возложенное на него послушание, святой Иов как настоятель одного из важнейших монастырей того времени принимал участие в делах Церкви, а нередко и государства. С 1575 года в течение шести лет святой возглавлял Новоспасский монастырь.

16 апреля 1581 года митрополитом Московским Дионисием в сослужении других русских архиереев архимандрит Иов был рукоположен во епископа Коломенского. 9 января 1586 года святитель был перемещен на древнюю Ростовскую кафедру с возведением в сан архиепископа, а 11 декабря 1587 года собором епископов поставлен первосвятителем Русской Церкви – митрополитом Московским и всея России. 26 января 1589 года, по благословению и при личном участии Константинопольского патриарха Иеремии II, митрополит Иов в Успенском соборе Московского Кремля был поставлен патриархом Московским и всея России. Весь народ с радостью воспринял это знаменательное событие в истории Русской Церкви и государства. В 1590 году на Соборе восточных иерархов была утверждена и каноническая самостоятельность Русской Церкви. Русскому патриарху было определено пятое место в диптихе патриархов – после Иерусалимского.

Святитель Иов был ревностным служителем Церкви и мудрым пастырем. Святитель с усердием благоустраивал церковную жизнь, заботился о нравственном состоянии клириков, поддержании благочиния в храмах. Немалые его труды были направлены на духовное развитие народа, распространение Священного Писания и святоотеческих книг. Особенно важным было начатое святителем печатание богослужебных книг, которых повсеместно не хватало, а особенно в новопросвещенных землях Поволжья и Сибири. По благословению святителя Иова впервые были изданы: Триодь Постная (1589), Триодь Цветная (1591), Октоих (1594), Минея Общая (1600), Чиновник архиерейского служения (1600) и Служебник (1602). Патриарх Иов первым поставил дело книгопечатания на широкую основу.

При святителе Иове были прославлены многие русские святые: Василий Блаженный, преподобный Иосиф Волоцкий (святитель сам написал ему канон и «исправил службу»), святители Казанские Гурий и Варсонофий, благоверный князь Роман Угличский, преподобные Антоний Римлянин и Корнилий Комельский, блаженный Иоанн Московский, преподобные Игнатий Вологодский и Мартирий Зеленецкий.

Свои личные средства и богатые царские подарки святитель Иов употреблял на дела милосердия и строительство храмов. Только в Москве в период с 1592 по 1600 год были построены двенадцать храмов, основаны Донской, Зачатьевский и Ивановский монастыри. Строились храмы и монастыри в Сибири и других епархиях. При святителе Иове проводилась активная миссионерская деятельность в отдаленных районах государства, были вновь учреждены Псковская, Астраханская и Карельская епархии. Семена православия, посеянные патриархом Иовом, принесли в дальнейшем свои духовные плоды, благодаря которым сохранились и упрочились северные и южные пределы Русского государства.

В трудные времена государственной смуты начала XVII века святитель Иов сохранил истинное христианское терпение, бесстрашие и мужество. Он всеми силами пытался пресечь действия Лжедмитрия. Однако не все поддержали святителя, поэтому через некоторое время Лжедмитрий захватил Москву. Первосвятитель и молитвенник за весь русский народ, святой Иов бесстрашно обличал разрушителей государственного порядка, внесших нестроения и в Церковь Божию. Большую часть времени он проводил в молитве в Успенском соборе. Однажды во время Божественной литургии сторонники Лжедмитрия схватили святителя, бесчестили, били, а затем отвезли в заточение в Успенский Старицкий монастырь, где он начинал когда-то свой иноческий подвиг. Святой Иов два года прожил в обители. Ослабленный и утративший зрение, он все время проводил в молитве. После свержения Лжедмитрия святитель Иов не мог из-за немощи возвратиться на первосвятительский престол и на свое место благословил митрополита Казанского Ермогена.

Святитель Иов мирно скончался 19 июня 1607 года и был погребен у западных дверей Успенского собора Старицкого монастыря. Впоследствии над могилой святителя была устроена часовня. В 1652 году при патриархе Иосифе (1642–1652) нетленные и благоуханные мощи святителя Иова были перенесены в Москву и положены около гробницы патриарха Иоасафа (1634–1640). От мощей святителя Иова происходили исцеления.

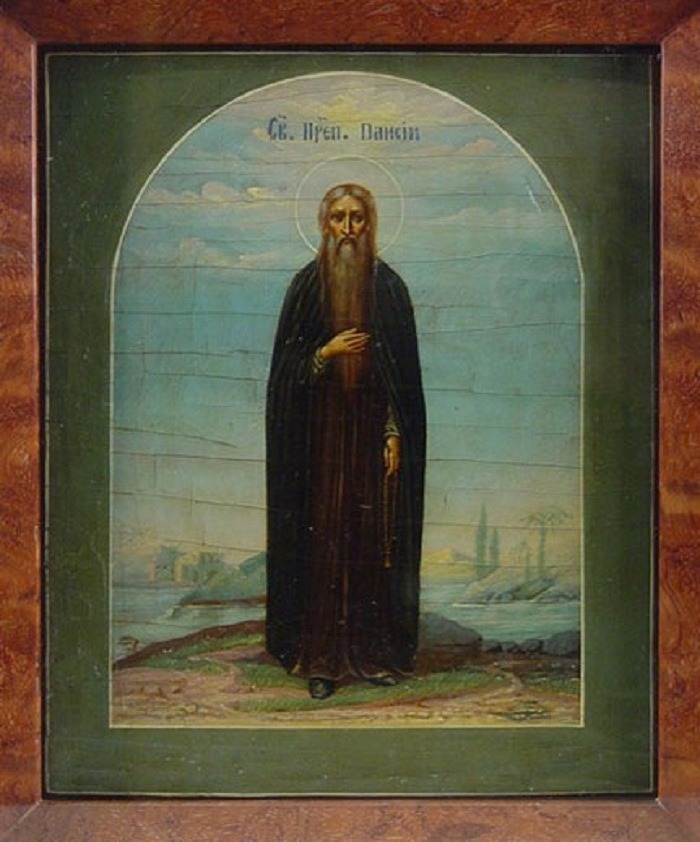

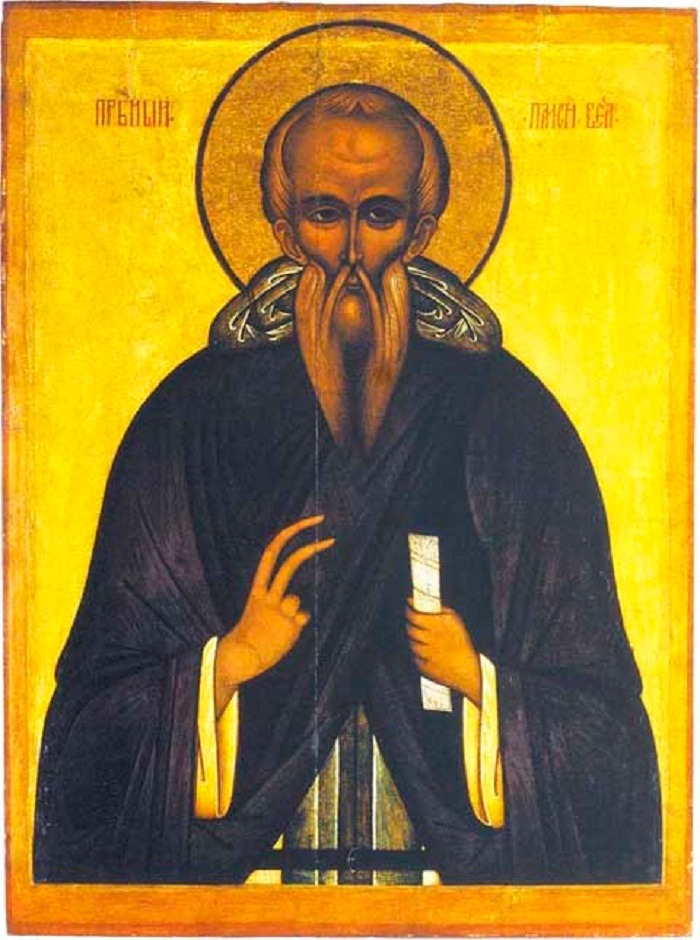

Почитание патриарха Иова в лике святых отмечается в различных дореволюционных рукописях и агиографических изданиях. Во второй половине XVIII века между настенными изображениями собора Новоспасского монастыря было изображение Патриарха Иова.

В конце XIX века при архиепископе Тверском Димитрии (Самбикине) день кончины патриарха Иова воспоминался во всех городских храмах Тверской епархии. Тогда же по благословению архиепископа Димитрия была написана икона Тверских святых, на которой был изображен святейший патриарх Иов. Завершение канонического и литургического оформления почитания памяти святителя Иова произошло в наши дни. Сначала по благословению святейшего патриарха Пимена и Священного Синода имя святителя Иова было включено в Собор Тверских святых (1979), а на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года было установлено общецерковное почитание святого.

(88)