Икона Божией Матери Моденская-Косинская была привезена графом Борисом Петровичем Шереметьевым в 1717 году из итальянского города Модены. Икона именуется еще Косинской по месту своего пребывания в Успенской церкви бывшего подмосковного села Косино (сейчас район г. Москвы). Святая икона была пожертвована Косинской церкви императором Петром I.

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы прославился многочисленными исцелениями и благодатными знамениями. Так, например, в 1848 году жители соседних с Косино селений, где свирепствовала холера, несколько раз брали чудотворную Моденскую икону для совершения молебнов, после которых страшная болезнь совершенно прекращалась.

На иконе Пресвятая Богородица изображена стоящей с Божественным Младенцем на левой руке. Спаситель обращен ликом к народу, правой рукой Он благословляет, а в левой держит свиток.

В 1940 году Косинская (Моденская) икона Божией Матери была конфискована и передана в Музей религии и атеизма, а затем Музей древнерусского искусства имени преподобного Андрея Рублева, расположенного на территории Спасо-Андрониева монастыря в Москве. В 1976 году святыня была отреставрирована, после чего в течение трех лет находилась в экспозиции Музея, а затем бережно хранилась вплоть до своего возвращения в Косинский храм.

Второе обретение Косинской (Моденской) чудотворной иконы Божией Матери состоялось 2 июля 1991 года. В этот день по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II чудотворную икону из запасников Музея торжественно перенесли во вновь открытый Собор Спаса Нерукотворного образа, где она была освящена. Затем состоялось торжественное перенесение чудотворного образа крестным ходом в Косинский приход. Перед святыней был прочитан Акафист и отслужен водосвятный молебен, после чего чудотворная икона Божией Матери Косинская была внесена в Свято-Никольский храм и установлена на специальном постаменте.

2 июля 1992 года, после возвращения приходу Свято-Успенского храма, чудотворный Косинский образ Божией Матери разместили в нем, где святыня пребывает и поныне.

Празднование Ин. 20

(112)

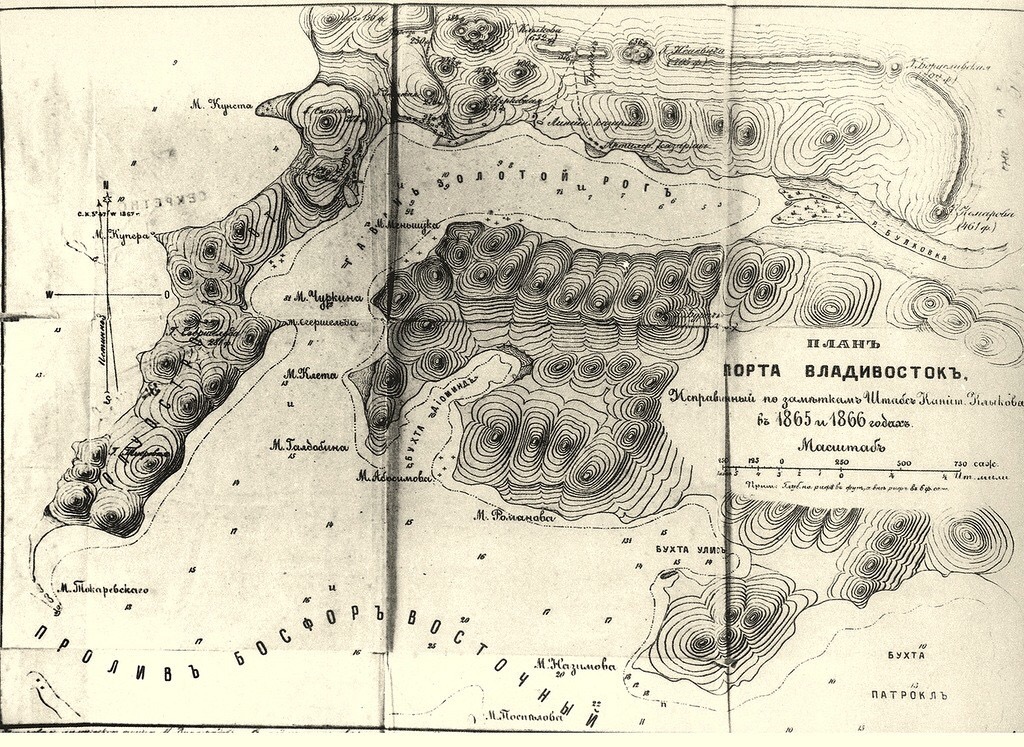

Город стал стремительно развиваться: строились административные и жилые здания, стала зарождаться промышленность, росла торговля. В гавань Владивостока заходили голландские, английские, американские, японские, немецкие суда. В 1880 году Владивосток официально получил статус города. В его территорию вошли также полуостров Муравьева-Амурского и остров Русский. В конце XIX века Владивосток уже был большим портовым и промышленным городом, главной базой военно-морского флота России на Тихом океане.

Город стал стремительно развиваться: строились административные и жилые здания, стала зарождаться промышленность, росла торговля. В гавань Владивостока заходили голландские, английские, американские, японские, немецкие суда. В 1880 году Владивосток официально получил статус города. В его территорию вошли также полуостров Муравьева-Амурского и остров Русский. В конце XIX века Владивосток уже был большим портовым и промышленным городом, главной базой военно-морского флота России на Тихом океане.