Святитель Герман, архиепископ Казанский, жил в ХVI веке, родился в городе Старице, происходил из древнего боярского рода Полевых. В молодые годы Григорий (так его звали в миру) принял постриг в Иосифо-Волоколамском монастыре от игумена Гурия, впоследствии святого архиепископа Казанского († 1563; о нем 5 декабря). (Святой Гурий был настоятелем обители с 1542 до 1551 года.) В монастыре святой занимался книгописанием, был близок с жившим там в заключении преподобным Максимом Греком. В 1551 году братия Старицкого Успенского монастыря, узнав о благочестии своего соотечественника, избрала его архимандритом. Вступив в управление монастырем, святой Герман с пастырской ревностью заботился о его благоустройстве – как внешнем, так и внутреннем. Для иноков он был образцом смирения и кротости. Он увещевал всех строго соблюдать иноческие обязанности, а для руководства ввел в своей обители устав Преподобного Иосифа Волоцкого († 1515, память 18 октября). Но через два с половиной года архимандрит Герман оставил Старицкий монастырь, передав начальство в нем своему постриженику, священноиноку Иову, впоследствии первому Патриарху Московскому, подвижнику и страдальцу за Русскую землю. Любовь к уединенным подвигам вернула его в родной Волоколамский монастырь, где святой Герман спасался как простой инок. Когда же в Москве появился новый еретик Матфей Башкин, не признававший Святых Таин и отрицавший веру в Святую Троицу, святой Герман вместе со своим отцом (принявшим постриг в Волоколамской обители с именем Филофей) был вызван на Московский Собор 1553 г. Собор осудил еретика Башкина и постановил послать его для вразумления в Волоколамскую обитель к святому Герману, известному святой жизнью ревнителю Христовой веры.

В 1555 году, после покорения Казани, там была учреждена архиерейская кафедра, на которую назначили архиепископом бывшего игумена Волоколамского монастыря святителя Гурия. Ему было поручено устроить в миссионерских целях Успенскую обитель в г. Свияжске. Настоятелем новой обители Успения Пресвятой Богородицы в г. Свияжске по указанию святителя Гурия был назначен святой Герман. Был выстроен каменный собор с колокольней и монашеские келлии. Сам настоятель жил весьма скромно, в тесной келлии под соборной колокольней. Святой Герман особенно заботился о собирании монастырской библиотеки.

Вскоре монастырь его прославился широкой благотворительностью и стал центром просвещения Казанского края. 12 марта 1564 года, по преставлении святителя Гурия, святой Герман был посвящен во епископа Казанского. Непродолжительное время его управления кафедрой отмечено заботой о построении храмов и о просвещении края. В 1566 году святителя Германа вызвал в Москву Иоанн Грозный и повелел избрать его на митрополичью кафедру. Святитель Герман сначала отказывался от возлагаемого на него бремени. Царь не терпел возражений, и святитель должен был поселиться в митрополичьих покоях до возведения в сан митрополита. Видя несправедливости со стороны царского окружения, святитель Герман, верный своему пастырскому долгу, попытался вразумить царя своими увещаниями. «Ты еще не возведен на митрополию, а уже отнимаешь у меня свободу», – передал царь архиепископу через своих любимцев и приказал изгнать святителя Германа с митрополичьего двора и держать в Москве под надзором. Около двух лет святитель пробыл в опале и 6 ноября 1567 года скончался. Его похоронили в церкви Святителя Николая Гостунского. По просьбе жителей города Свияжска, мощи святителя в 1592 году были перенесены из Москвы в Свияжский Успенский монастырь. Гроб его встречал святитель Ермоген, тогда митрополит Казанский.

(48)

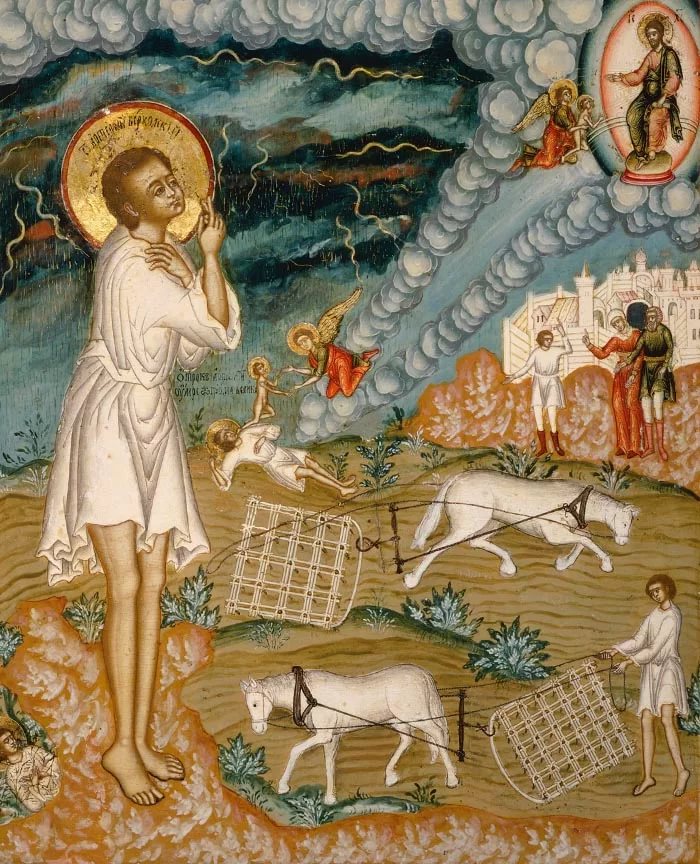

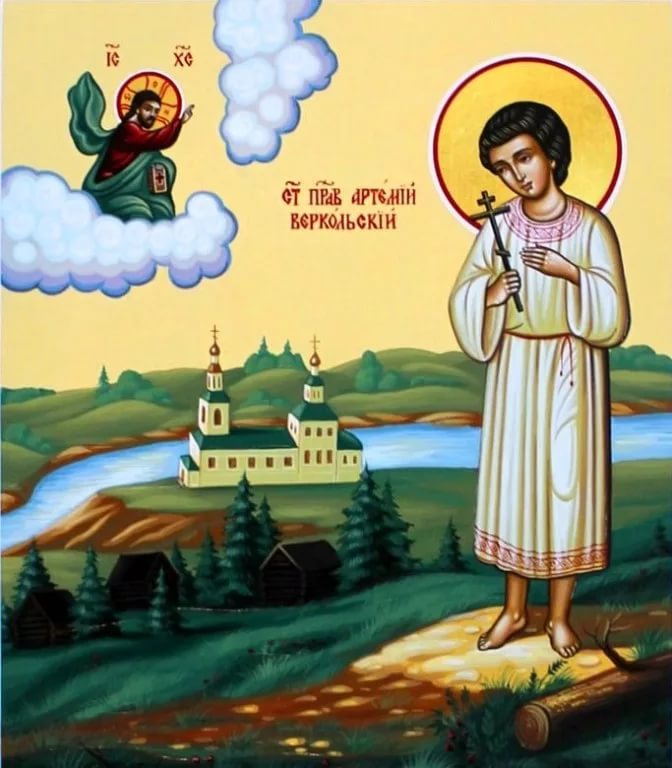

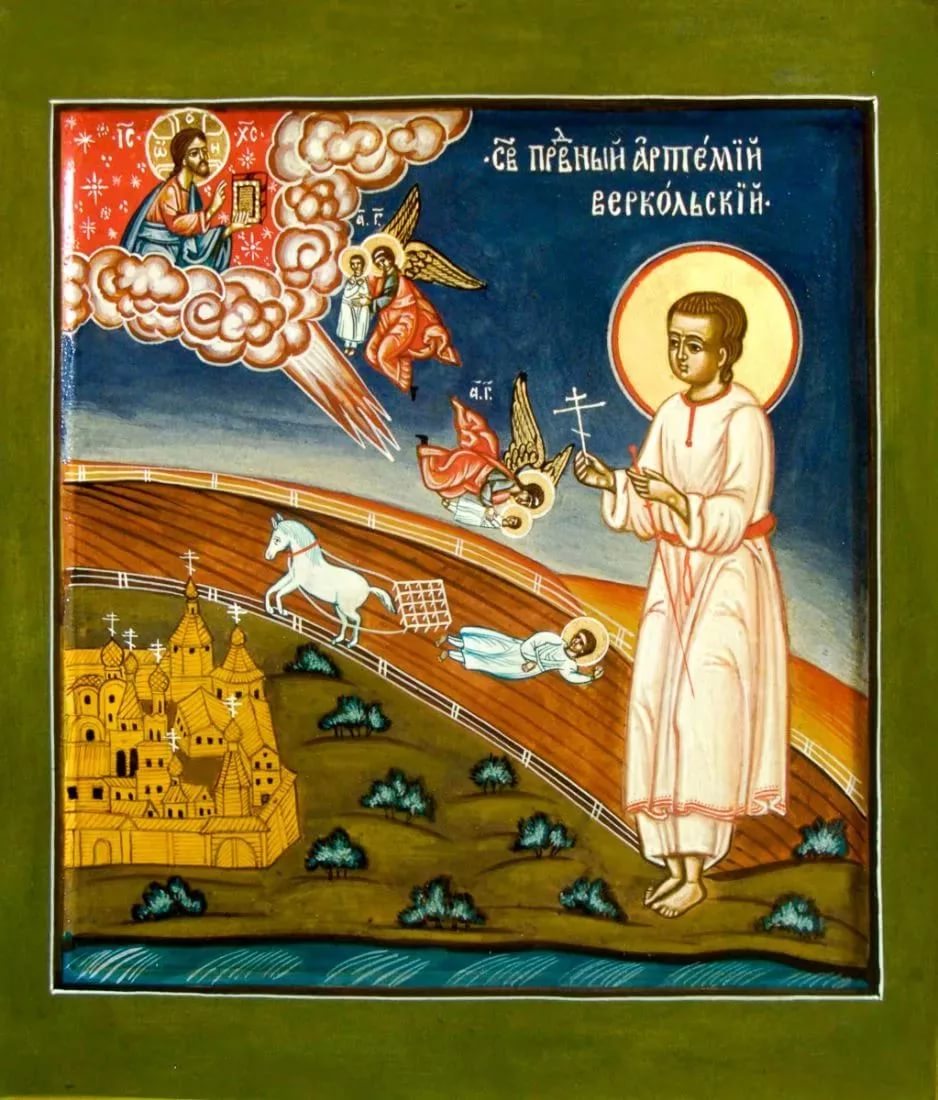

Через 28 лет сельский клирик увидел свет над местом, где лежало нетленное тело праведного Артемия. Перенесенные в храм святые мощи явились источником многих исцелений. Позже в этом селении был основан монастырь, названный Веркольским. Память праведного Артемия совершается еще 20 октября.

Через 28 лет сельский клирик увидел свет над местом, где лежало нетленное тело праведного Артемия. Перенесенные в храм святые мощи явились источником многих исцелений. Позже в этом селении был основан монастырь, названный Веркольским. Память праведного Артемия совершается еще 20 октября.