Народное название дня памяти св. мчц. Агриппины († 257 г. или 262 г.).

День этой святой открывал собой цикл празднеств летнего солнцестояния, продолжавшихся до Петрова дня (29 июня/12 июля).

Обычаи, поверья, приметы и наблюдения

В этот день человеку следовало быть осторожным, двери, окна закрывать, хлева запирать, обороняться крапивой и чертополохом. Для охранения себя от ведьм в этот день клали на окна жгучую крапиву, а в дверях скотных дворов ставили молодое осиновое дерево. В полночь собирали жгучую крапиву и шиповник и потом сжигали, чтобы в доме не было несчастья.

В этот день начинали ломать банные веники. Для этого использовали не только ветки березы или дуба, но и других лиственных деревьев: ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины. Считалось, что веники, связанные в этот или в Иванов день, обладают повышенной целительной силой.

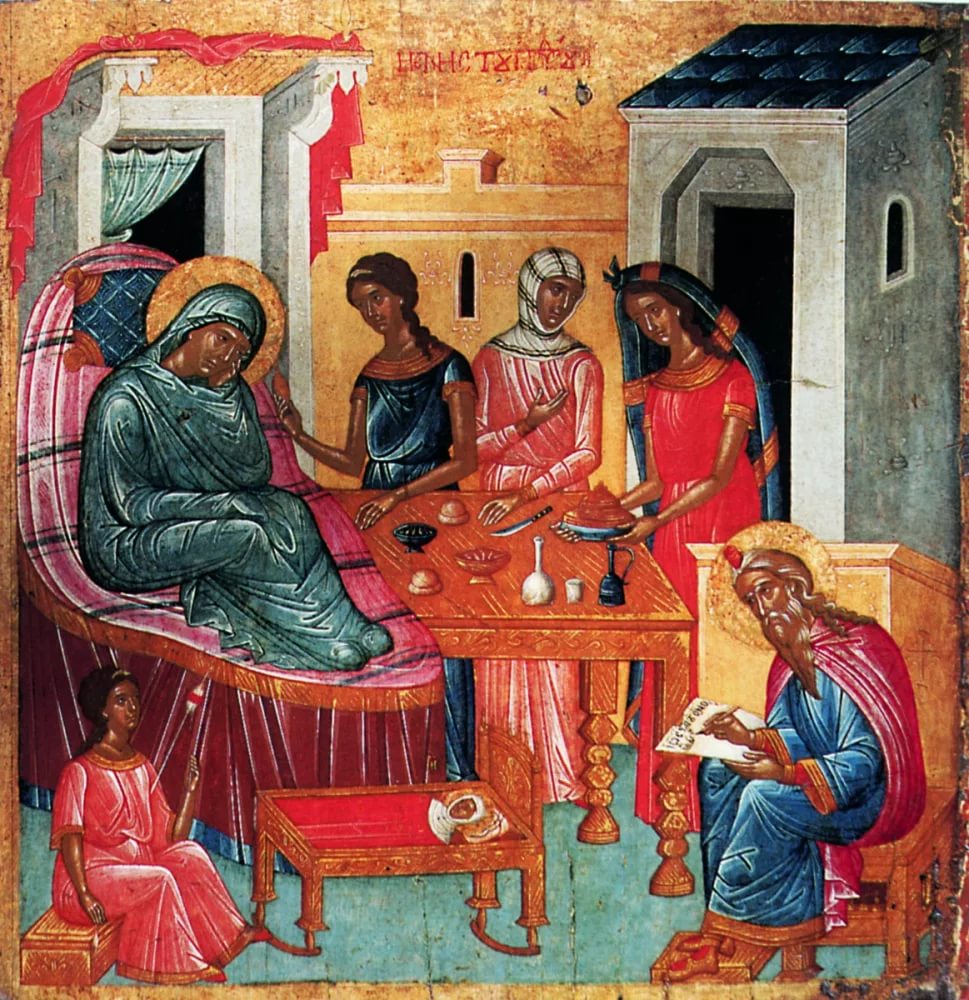

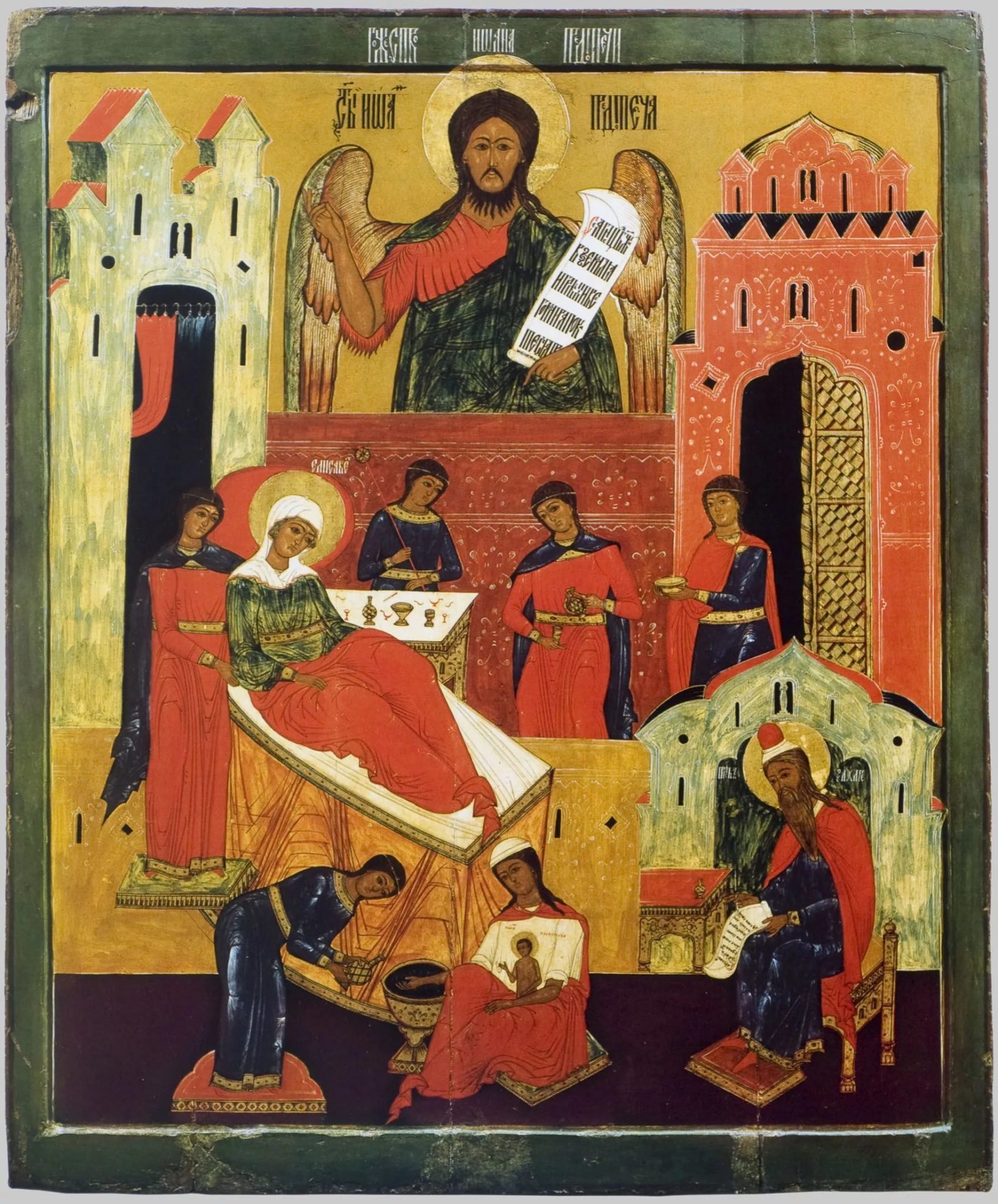

В день Аграфены Купальницы впервые после долгой зимы людям разрешалось купаться в реках, ручьях, прудах и озерах. Русские верили, что в этот день Бог пускает в воду тепло, а Иоанн Креститель очищает водоемы от ведьм, водяных змей и другой нечисти, оскверняющей ее.Кроме того, считалось, что вода в этот день получает от солнца живительную силу, полезную для людей.

Самый праздник Аграфены Купальницы русские начинали с того, что с утра все ходили в баню, и здесь особенно любили париться различными кореньями и растениями с той целью, чтоб укрепить и восстановить свои силы и здоровье. При этом особое внимание обращалось на старых, больных, которых, по слабости, приносили в баню и здесь парили и натирали разными целебными травами. За этим обыкновенно следовали угощения, в частности обетные мирские каши. К ним созывались нищие, которые в благодарность своим кормильцам составляли и распевали за столом после банного мытья стихиру про «убогую купальницу».

Народные приметы: если дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться.

Про этот день говорили: «На Аграфену потерял соловейко голос через яшный колос», т. е. идет колошение ячменя. «На Аграфену гречиха мала, овсу порост». «Сей репу на Аграфену – хороша будет». Крестьяне приступали к уборке озимой пшеницы. Белокочанную и цветную капусту от бабочки капустницы поливали настоем чеснока.

(30)

Император вознамерился принести за эту победу жертву языческим божествам и пригласил принять участие и победителя – святого Орентия. Святой отказался, объявил себя христианином и сказал, что победил врага силой Истинного Бога Господа Иисуса Христа. Ни обещание почестей и богатства, ни угрозы не смогли склонить святого к отречению от Христа. Жестокий и неблагодарный император приказал сослать святого и шестерых его братьев святых Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина на Кавказ. Во время пути все семь братьев скончались.

Император вознамерился принести за эту победу жертву языческим божествам и пригласил принять участие и победителя – святого Орентия. Святой отказался, объявил себя христианином и сказал, что победил врага силой Истинного Бога Господа Иисуса Христа. Ни обещание почестей и богатства, ни угрозы не смогли склонить святого к отречению от Христа. Жестокий и неблагодарный император приказал сослать святого и шестерых его братьев святых Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина на Кавказ. Во время пути все семь братьев скончались.

Здесь он основал монастырь и подвизался в нем до конца жизни. По преданию, преподобный Антоний совершил путешествие в Константинополь и по Святым местам. Скончался преподобный Антоний в 1224 году 24 июня. В 1330 году его мощи обретены были нетленными, и с того времени прославлены многими чудесами.

Здесь он основал монастырь и подвизался в нем до конца жизни. По преданию, преподобный Антоний совершил путешествие в Константинополь и по Святым местам. Скончался преподобный Антоний в 1224 году 24 июня. В 1330 году его мощи обретены были нетленными, и с того времени прославлены многими чудесами.