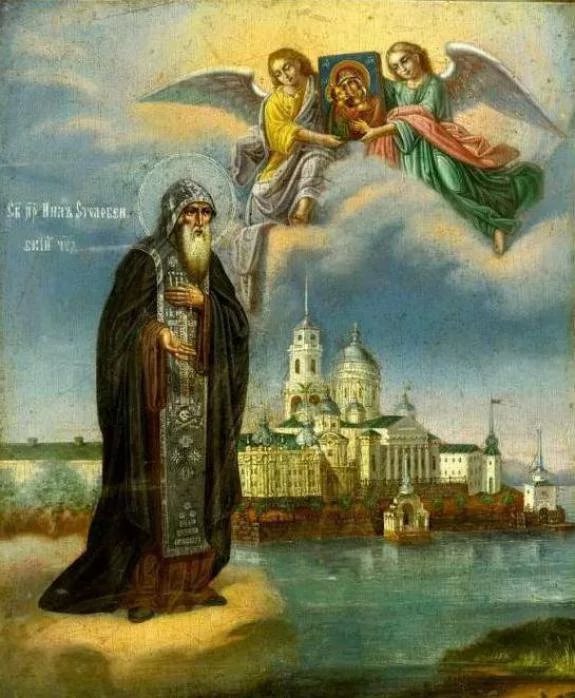

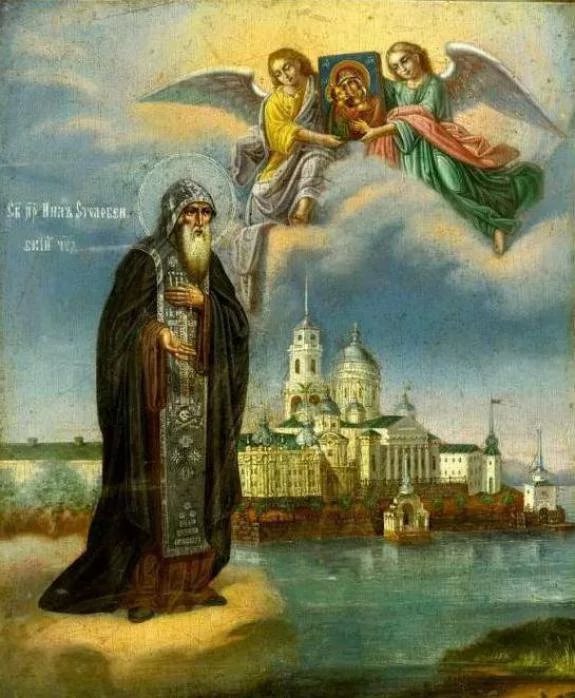

Преподобный Нил Столобенский родился в семье крестьянина в небольшом селении Новгородской епархии. В 1505 году он принял постриг в обители преподобного Саввы Крыпецкого близ Пскова. После 10 лет подвижнической жизни в киновии удалился на реку Серемлю, в сторону города Осташкова, где 13 лет вел строгую аскетическую жизнь в непрерывной брани с кознями диавола, которые выражались в явлениях призраков – гадов и диких зверей. Многие жители из окрестных мест стали приходить к преподобному за наставлениями, но он стал этим тяготиться и молить Бога указать ему место для подвига безмолвия. Однажды после долгой молитвы он услышал голос: «Нил! Иди на озеро Селигер. Там на острове Столобенском ты можешь спастись!» От приходивших к нему людей преподобный Нил узнал, где находится озеро и, придя туда, был поражен его красотой.

В середине озера – покрытый густым лесом остров; на нем преподобный нашел небольшую гору и выкопал пещеру, а спустя некоторое время построил хижину, в которой и прожил 26 лет. Подвиги строгого постничества и безмолвия сопровождал еще и другим, особенным подвигом – никогда не ложился спать, а позволял себе лишь легкую дремоту, опираясь на крюки, вделанные в стену келлии.

Богоугодная жизнь преподобного много раз возбуждала зависть врага, которая проявлялась через злобу местных жителей. Однажды кто-то поджег лес на острове, где стояла хижина преподобного, но пламя, дойдя до горы, чудесным образом угасло. В другой раз в хижину ворвались грабители. Преподобный сказал им: «Все мое сокровище в углу келлии». Там стояла икона Богоматери. Разбойники стали искать деньги и ослепли. Тогда в слезах раскаяния стали они молить святого о прощении.

Известны и многие другие чудеса, совершенные преподобным. Он безмолвно отказывался от приношений, если совесть у приходивших к нему была нечиста или они находились в нечистоте телесной.

В предчувствии кончины преподобный Нил приготовил себе гроб. А к самому времени преставления прибыл на остров игумен одного из близлежавших монастырей и приобщил его Святых Тайн. По уходе игумена преподобный Нил в последний раз совершил молитву, окадил святые иконы и келлию и предал Господу бессмертную свою душу 7 декабря 1554 года. Прославление его святых мощей (ныне почивающих в Знаменском храме г. Осташкова) совершилось в 1667 году с установлением празднования 27 мая и в день преставления.

Преподобный Нил Столобенский преставился 7 декабря 1554 года.

Много лет спустя на остров озера Селигер, где подвизался святой подвижник, пришел иеромонах Герман и вслед за ним холмогорец, странник Борис. Вместе они поселились на острове и построили храм в честь Богоявления с приделом во имя святого блаженного Василия, Московского чудотворца. Со временем на месте подвигов преподобного Нила возникла обитель, названная его именем. Иноками Оршина монастыря была написана икона преподобного Нила, на месте погребения святого стали совершаться чудесные исцеления больных. Впоследствии живший в обители святитель Нектарий, архиепископ Сибирский и Тобольский, решил построить каменный храм вместо прежнего, деревянного. Во время закладки фундамента земля осыпалась и открылись нетленные мощи преподобного Нила. Обретение мощей произошло 27 мая 1667 года, одновременно было установлено празднование преподобному в честь этого события.

Полное житие преподобного Нила Столобенского

Преподобный Нил Столобенский родился во второй половине XV века в одном из селений Деревской Пятины Жабенского погоста в Новгородской земле (в некоторых текстах жития преподобного его родиной называется самое селение Жабна – центр погоста или волости). Благочестивые родители воспитали его в страхе Божием, в любви к молитве и чтению душеполезных книг. После их кончины около 1505 года преподобный принял монашеский постриг с именем в честь преподобного Нила Синайского (V; память 12 ноября) в обители преподобного Саввы Крыпецкого († 1495; память 28 августа). После принятия иночества святой Нил мужественно вооружился против внутренних страстей диавола. С усердием исполняя все возложенные на него послушания, он беспрекословно повиновался игумену. Во всех поступках преподобный Нил проявлял смирение, кротость и незлобие. Укротив страсти, смирив плоть постом и бдением и омыв душу слезами, он сделался избранным сосудом Святого Духа.

Чтобы избежать мирской славы, преподобный Нил в 1515 году испросил благословение настоятеля и покинул Крыпецкий монастырь для пустынножительства. Полагаясь на указание Божие, преподобный прошел много необитаемых мест и наконец, придя в Ржевскую землю, избрал пустынное лесистое место близ реки Серемхи (или Черемхи). Поставив небольшую келью, святой предался подвигам непрестанной молитвы и воздержания. Пищей служили желуди и другие плоды леса. Бесы, чтобы устрашить святого и прогнать его из пустыни, являлись ему в виде свирепых зверей и гадов. Они с пронзительным свистом и шипением устремлялись на него, но святой подвижник отгонял их молитвой и крестным знамением. Не имея возможности изгнать преподобного из пустыни, бесы научали злых людей причинять ему вред. Однажды к святому отшельнику пришли разбойники, думая найти у него какие-либо сокровища. Узнав об их приходе, преподобный Нил сотворил молитву и вышел им навстречу с иконой Божией Матери в руках. Разбойникам показалось, что с преподобным идет множество вооруженных людей. Они испугались и стали просить у святого прощения. Святой Нил с любовью принял их покаяние и отпустил с миром.

Через 13 лет, по устроению Промысла Божия, имя преподобного Нила стало известно во многих окрестных селениях. Многие стали приходить к нему за благословением, наставлениями и советами. Подвижническая жизнь святого отшельника вызвала мирскую хвалу, и это крайне огорчало смиренного инока. В ночных молитвах он со слезами просил Пресвятую Богородицу наставить его на путь уединенных подвигов.

Однажды в тонком сне преподобный услышал повеление идти на остров Столобный, расположенный на озере Селигер. Переселение преподобного Нила на этот пустынный остров произошло в 1528 году. Первую зиму святой прожил в выкопанной им в горе пещере, а затем построил небольшую деревянную келью и часовню. Враг рода человеческого попытался изгнать святого и из этого места, являясь ему и угрожая бедами. Он научил и окрестных поселян вредить подвижнику. Никому ранее не нужный остров вдруг стал необходим жителям соседних с ним селений, и они решили вырубить на нем лес и распахать пашню. Срубленный же лес подожгли, надеясь, что вместе с ним сгорит и келлия святого. Но когда огонь бушевал по острову и приблизился к жилищу преподобного Нила, по молитве святого пламя погасло. Как и в Серемской пустыни, на преподобного Нила напали разбойники, требуя сокровищ. Святой сказал им, что его сокровище находится в углу келлии – там стояла икона Божией Матери. Бросившись туда, разбойники ослепли. Раскаявшись в злых замыслах, они по молитве святого прозрели.

После продолжительной и усиленной борьбы со страстями и диаволом преподобный Нил удостоился от Господа дара духовного прозрения и рассуждения. Благодаря наставлениям преподобного многие люди исправляли свою жизнь, по его молитвам они получали помощь от Бога и утешение. По молитвам святого укрощались волны на Селигере и застигнутые бурей рыбаки спасались от смерти. 27 лет прожил преподобный Нил на Столобном, с великим терпением перенося всякие напасти, скорби и лишения. Особым подвигом святого Нила было то, что он не ложился для сна, но спал сидя, оперевшись на два больших деревянных крюка, вбитых в стену келлии. За несколько лет до кончины преподобный Нил выкопал в часовне могилу и поставил в ней гроб, к которому приходил каждый день и оплакивал свои грехи.

Преподобному Нилу было открыто время его кончины – 7 декабря 1554 года. Незадолго пред тем святого посетил его духовник – игумен Раковского Николаевского монастыря Сергий и причастил преподобного Нила Святых Христовых Тайн. Преподобный предсказал возникновение иноческой обители на месте своих подвигов. Перед блаженной кончиной он окадил келлию, а затем мирно почил сидя, оперевшись на деревянные крюки. Когда пришли братия Рожковской обители, то в келлии святого почувствовали благоухание, а лик почившего сиял необыкновенным светом. Его погребли в приготовленном им гробе.

После кончины преподобного Нила на остров Столобный приходили иноки из разных монастырей, странствовавшие по святым местам, и жили в его келлии некоторое время. Игуменом Антонием и иноком Германом над могилой преподобного была устроена гробница, у которой еще до основания обители совершались исцеления болящих. Около 1590 года инок Герман поселился на острове, где в то время жил странник Борис Холмогорец. По благословению митрополита Новгородского Александра (1576–1591) они построили деревянный храм в честь Богоявления с приделом во имя блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (; 1557; память 2 августа).

Вскоре возникла обитель с общежительным уставом, получившая название Ниловой пустыни. Первым настоятелем ее был иеромонах Герман.

В 1595 году монахи-иконописцы Тверского Оршина Вознесенского монастыря Иов и Нифонт написали образ преподобного Нила, который был возложен на гробницу преподобного. В 1598–1600 годах Филофей Пирогов, инок Гефсиманского скита Троице-Сергиевого монастыря, составил стихиры и канон святому и написал его житие.

В 1665 году в монастыре произошел пожар, сгорели все деревянные строения, в том числе и храм. Для совершения богослужений была построена временная деревянная церковь, а 27 мая 1667 года над гробницей преподобного Нила был заложен новый каменный храм. Во время копания рвов для храма земля осыпалась, обнажив гроб; таким образом были обретены нетленные и благоуханные мощи преподобного Нила. По благословению митрополита Новгородского Питирима (на Новгородской кафедре с 1664 по 1672, затем – патриарх Всероссийский; 1673) в этот день было установлено ежегодное празднование обретения святых мощей преподобного Нила. Чудотворные мощи его были переложены в новую раку.

(95)