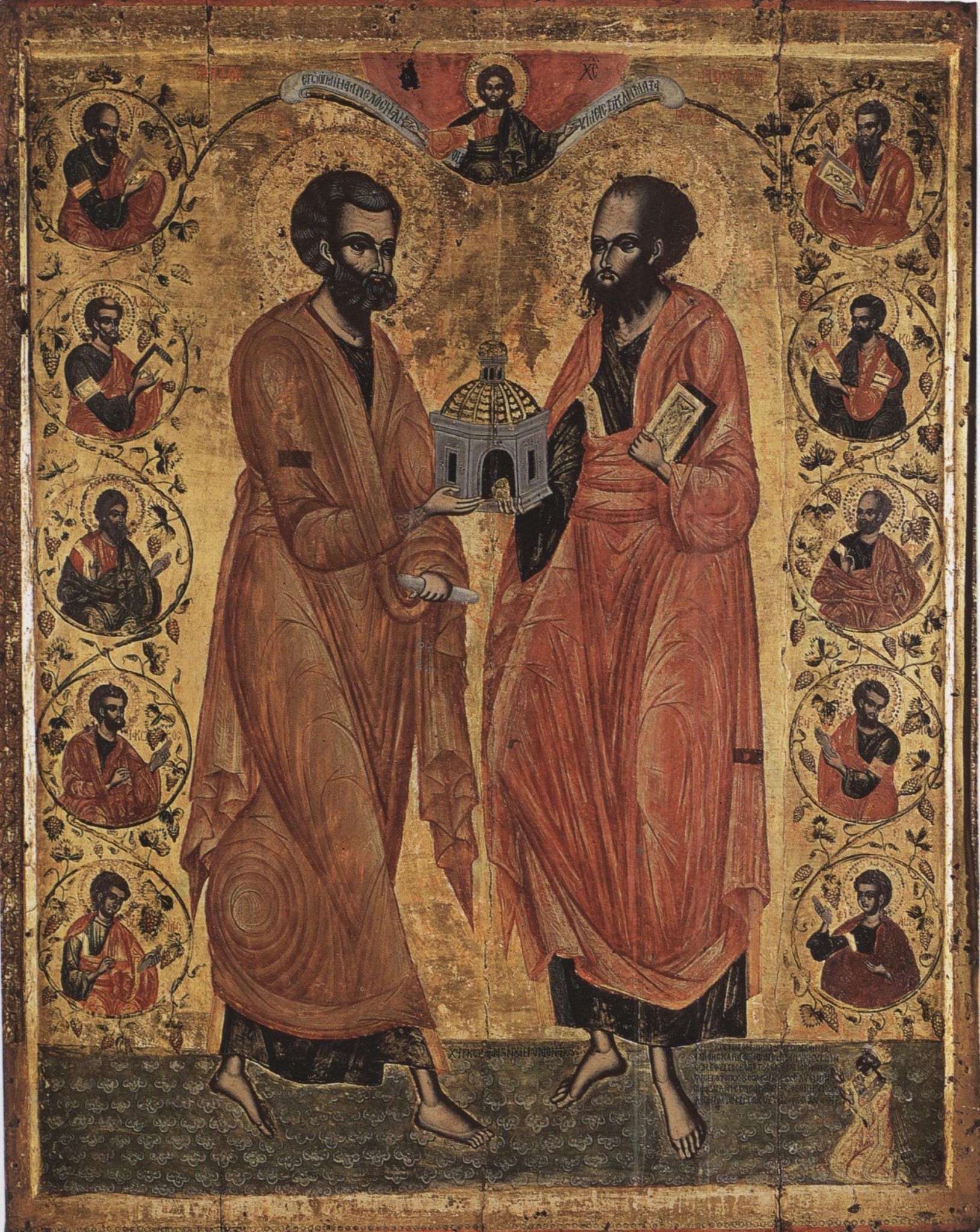

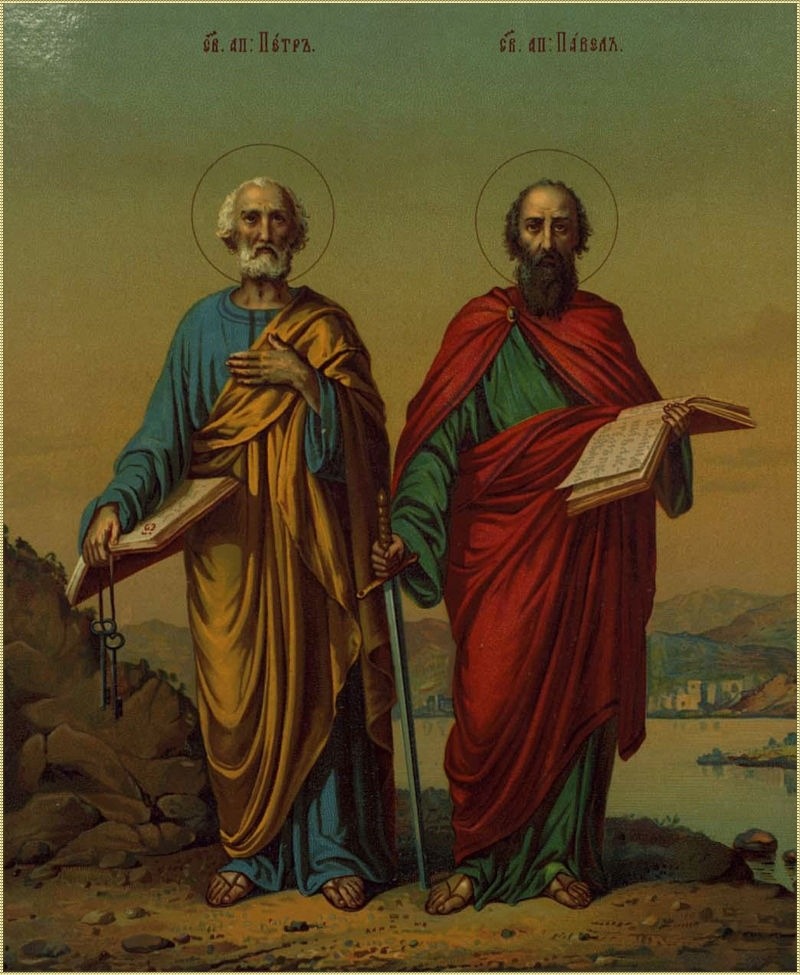

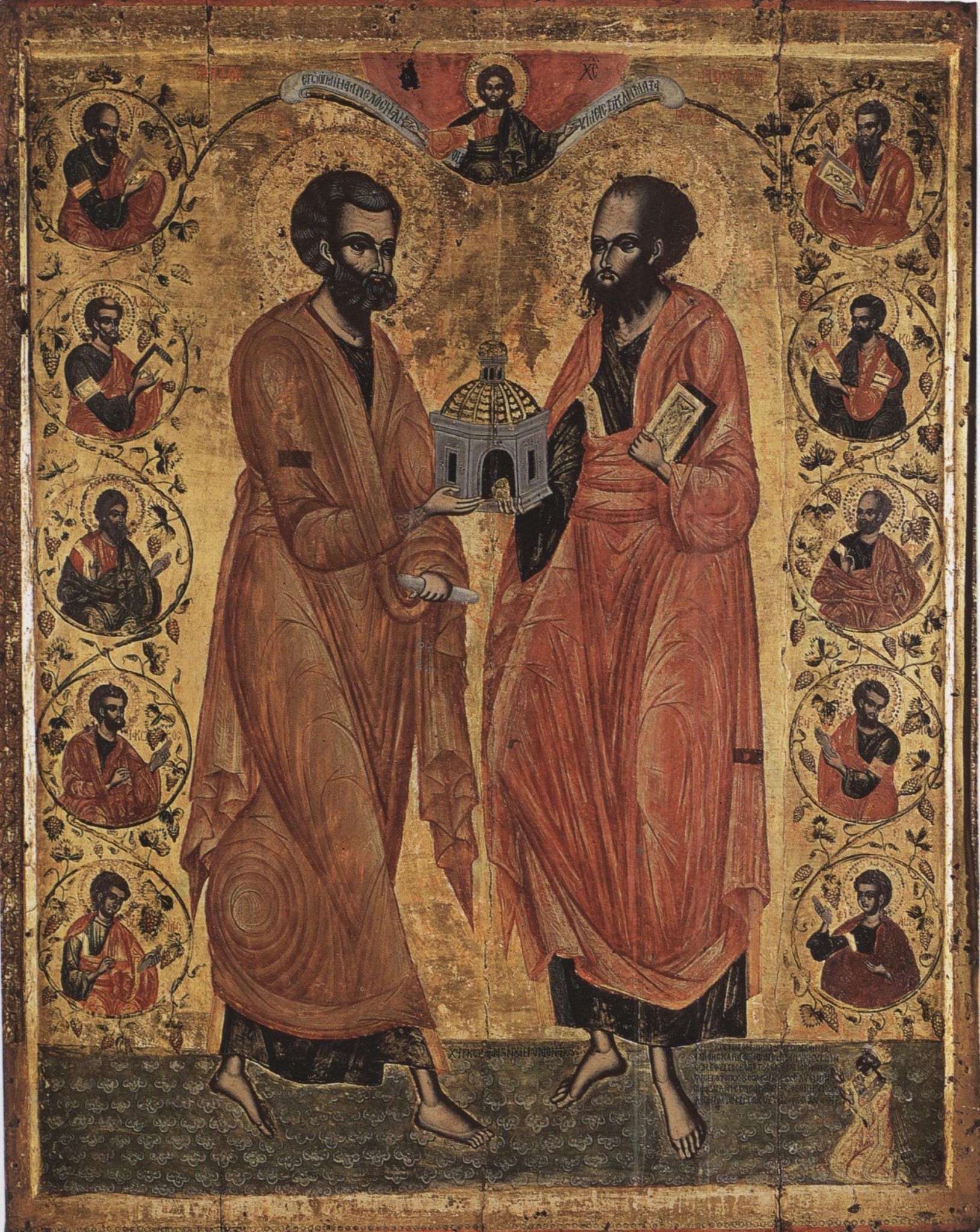

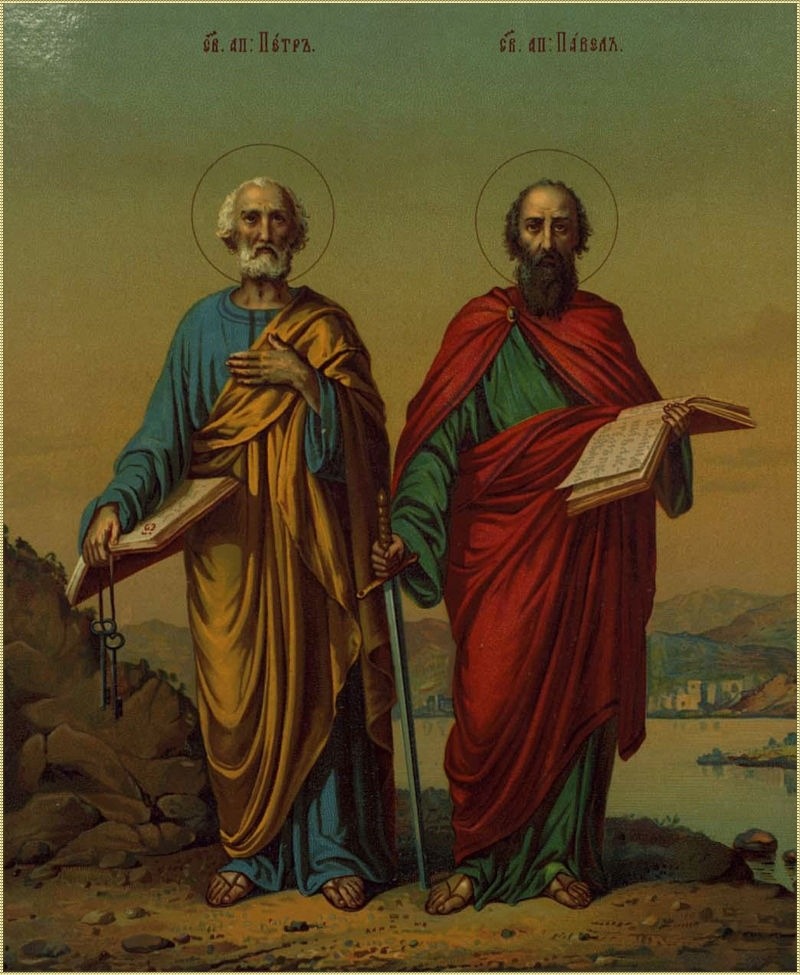

В настоящий день Церковь Святая благочестно воспоминает страдания святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла.

Святой Петр, ревностнейший последователь Иисуса Христа, за свое высокое исповедание Его Божества: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», – удостоился от Спасителя услышать в ответ. «Блажен еси, Симоне… Аз тебе глаголю, яко ты еси Петр (Petrus), и на сем камени (petra) созижду Церковь мою» (Мф. 16, 16–18). На «сем камени» (petra), на том, что ты сказал: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», на этом исповедании твоем созижду Церковь Мою. Ибо «ты еси Петр»: от «камня» (petra) Петр (Petrus), а не от Петра (Petrus) «камень» (petra), точно так же, как от Христа христианин, а не от христианина Христос. Хотите знать, от какого «камня» (petra) апостол Петр (Petrus) так назван? – Послушайте апостола Павла: «Не хощу же вас не ведети, братие, – говорит апостол Христов, – яко отцы наши вси под облаком быша, и вси сквозе море проидоша: и вси в Моисеа крестишася во облаце и в мори. И вси тожде брашно духовное ядоша, и вси тожде пиво духовное пиша: пияху бо от духовнаго последующаго камене: камень же бе Христос» (1 Кор. 10, 1–4). Вот от какого «Камени» Петр!

Господь наш Иисус Христос, в последние дни земной жизни Своей, в дни Своего служения роду человеческому, избрал из среды учеников Своих двенадцать Апостолов для проповеди Слова Божия. Между ними апостол Петр за свою пламенную ревность удостоился занимать первое место (Мф. 10, 2) и быть как бы представительным лицом всей Церкви. Поэтому и сказано ему, по преимуществу, после исповедания: «и дам ти ключи Царствия Небеснаго: и еже аще свяжеши на земли, будет связано на Небесех: и еже аще разрешиши на земли, будет разрешено на Небесех» (16, 19). Ибо эти «ключи» и право «вязать и решить» получил не один человек, но Единая Вселенская Церковь. А что действительно Церковь получила это право, а не одно исключительно лицо, то обратите внимание на другое место Писания, где Господь то же самое говорит и во всем Апостолам Своим: «Приимите Дух Свят», – и вслед за тем: «Имже отпустите грехи, отпустятся им: и Имже держите, держатся» (Ин. 20, 22–23); или: «елика аще свяжете на земли, будут связана на Небеси: и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на Небесех» (Мф. 18, 18). Так, Церковь связывает, Церковь разрешает; Церковь, основанная на краеугольном Камне – Самом Иисусе Христе (Еф. 2, 20), связывает и разрешает. Да убоятся же и связанные, и разрешенные: разрешенные, чтобы не подпасть опять тому же; связанные, чтобы не остаться навсегда в том же состоянии. Ибо «пленицами своих грехов, – говорит Премудрый, – кийждо затязается» (Притч. 5, 22); а кроме Святой Церкви нигде нельзя получить разрешения.

И по Воскресении Своем Господь препоручает апостолу Петру пасти стадо Свое духовное не потому, что между учениками одному только Петру предоставлено было пасти стадо Христово, но обращается Христос главным образом к Петру потому, что Петр был первым между Апостолами и как бы представителем Церкви; притом, обращаясь в этом случае к одному Петру, как к верховному апостолу, Христос тем самым одобряет единство Церкви. «Симоне Ионин, – говорил Господь Петру, – любиши ли Мя?» И Апостол отвечал: «Ей, Господи: ты веси, яко люблю Тя»; и во второй раз был так же спрошен, и во второй раз то же отвечал; будучи же спрошен в третий раз, видя, что ему как бы не верят, опечалился. Но как мог не верить ему Тот, Кто знал его сердце? И потому, после этого Петр отвечал: «Господи, Ты вся веси; Ты веси, яко люблю Тя». «И глагола ему Иисус» во все три раза: «Паси овцы Моя» (Ин. 20, 15–17). Кроме этого, троекратное воззвание Спасителя к Петру и троекратное исповедание Петрово пред своим Господом имело еще особенную, благодетельную для Апостола, цель. Тот, кому даны были «ключи Царствия» и право «вязать и решить», сам троекратно связал себя страхом и малодушием (Мф. 26, 69–75), и Господь троекратно же разрешает его Своим воззванием и его же исповеданием крепкой любви. А пасти словесное стадо Христово усвоено всем Апостолам и преемникам их. «Внимайте себе и всему стаду, – взывает апостол Павел к пресвитерам церковным, – в нем же вас Дух Святый постави епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа Кровию Своею» (Деян. 20, 28); и апостол Петр к старцам: «Пасите еже в вас стадо Божие, посещающе не нуждею, но волею, и по Бозе: ниже неправедными прибытки, но усердно: не яко обладающе притчу, но образи бывайте стаду. И явльшуся Пастыреначальнику, приимете неувядаемый славы венец» (1 Пет. 5, 2–4).

Замечательно, что Христос, говоря Петру: «паси овцы Моя», – «не сказал: паси овцы своя», – но паси, благий рабе, овцы Господни. «Еда бо разделися Христос, еда Павел распятся по вас, или во имя петрово или павлово крестистеся» (1 Кор. 1, 13)? «Паси овцы Моя». Ибо «волцы хищницы, волцы тяжцы, лживии учители и наемники, не щадящии стада» (Мф. 7, 15, Деян. 20, 29; 2 Пет. 2, 1; Ин. 10, 12), расхищая чужое стадо и делая из добычи как бы собственное стяжание, думают, что они пасут свое стадо. Не таковы пастыри добрые, пастыри Господни. «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы» (Ин. 10, 11), врученные ему Самим Пастыреначальником (1 Пет. 5, 4). И апостол Петр, верный своему призванию, положил душу свою за словесное стадо Христово, запечатлев апостольство свое мученической смертью, ныне по всему миру прославляемой.

И апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка кротким агнцем; прежде был врагом Церкви, потом является Апостолом; прежде преследователем ее, потом проповедником. Получив от первосвященников власть представлять всех вообще христиан во узах на казнь, он был уже на пути, «дышал прещением и убийством на учеников Господних» (Деян. 9, 1), жаждал крови, но – «Живый на Небесах посмелся ему» (Пс. 2, 4). Когда он, «гоня и озлобляя» таким образом «Церковь Божию» (1 Кор. 15, 9; Деян. 8, 5), приближался к Дамаску, тогда Господь с Неба воззвал к нему: «Савле, Савле, что Мя гониши?» – Я и здесь, Я и там, Я везде: здесь глава Моя; там тело Мое. Не станем удивляться этому; мы сами – члены Тела Христова. «Савле, Савле, что Мя гониши; жестоко ти есть противу рожну прати» (Деян. 9, 4, 5). Савл же, «трепеща и ужасаяся», возопил: «Кто еси, Господи?» «Аз есмь Иисус, – ответствовал ему Господь, – Егоже ты гониши». И Савл внезапно переменяется: «Что мя хощеши творити?» – восклицает. И бысть к нему Глас: «Востани и вниди во град, и речется ти, что ти подобает творити» (6). Тут Господь посылает Ананию: «Востав поиди на стогну» к человеку, «именем Савла», и крести его, «яко сосуд избран Ми есть сей, пронести имя Мое пред языки и царьми и сынми Израилевыми» (11, 15, 18). Сосуд этот должен преисполниться благодатью Моею. «Отвеща же Анания: Господи, слышах от многих о мужи сем, колика зла сотвори святым Твоим во Иерусалиме: и зде имать власть от архиерей связати вся нарицающия Имя Твое» (13, 14). Но Господь настоятельно повелевает Анании: «Иди и взыщи его, яко сосуд избран Ми есть: Аз бо скажу ему, елика подобает ему о Имени Моем пострадати» (11, 15, 16).

И действительно Господь указал апостолу Павлу, что должно было ему претерпеть за Имя Его. Он наставлял его в подвигах; не оставлял во узах, оковах, темницах, кораблекрушениях; Сам сострадал ему в его страданиях, Сам руководил его к этому дню. В один день совершаем память страдания обоих Апостолов этих, ибо, хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно. Петр предшествовал, Павел же вскоре за ним последовал, – прежде нарицавшийся Савлом, а потом Павлом, претворивший в лице своем гордость в смирение, как и самое имя его (Paulus), то есть «малый, немногий, меньший», показывает это. Что же после этого апостол Павел? Вопросите его, он сам на это отвечает: «Аз есмь, – говорит он, – мний Апостолов: но паче всех потрудихся: не аз же, но благодать Божия, яже со мною» (1 Кор. 15, 9, 10).

Итак, братья празднуя ныне память святых апостолов Петра и Павла, воспоминая честные их страдания, возлюбим их истинную веру, святую жизнь, возлюбим неповинность, страдания их и чистоту исповедания. Любя в них эти высокие качества и подражая их великим подвигам, «во еже уподобитися им» (2 Сол. 3, 9), и мы достигнем того вечного блаженства, которое уготовано всем святым. Стезя жизни нашей прежде была тяжелее, тернистее, труднее, но «толиким облежащим нас облаком свидетелей» (Евр. 12, 1), прошедших по ней, соделалась ныне для нас она и легче, и глаже, и удобопроходимее. Сперва прошел по ней Сам «Начальник веры и Совершитель» Господь наш Иисус Христос (Евр. 12, 2); за Ним последовали Его неустрашимые Апостолы; потом мученики, отроки, жены, девы и мног сонм свидетелей. Кто же действовал в них и помогал им на этом пути? – Тот, Кто сказал: «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5).

(142)