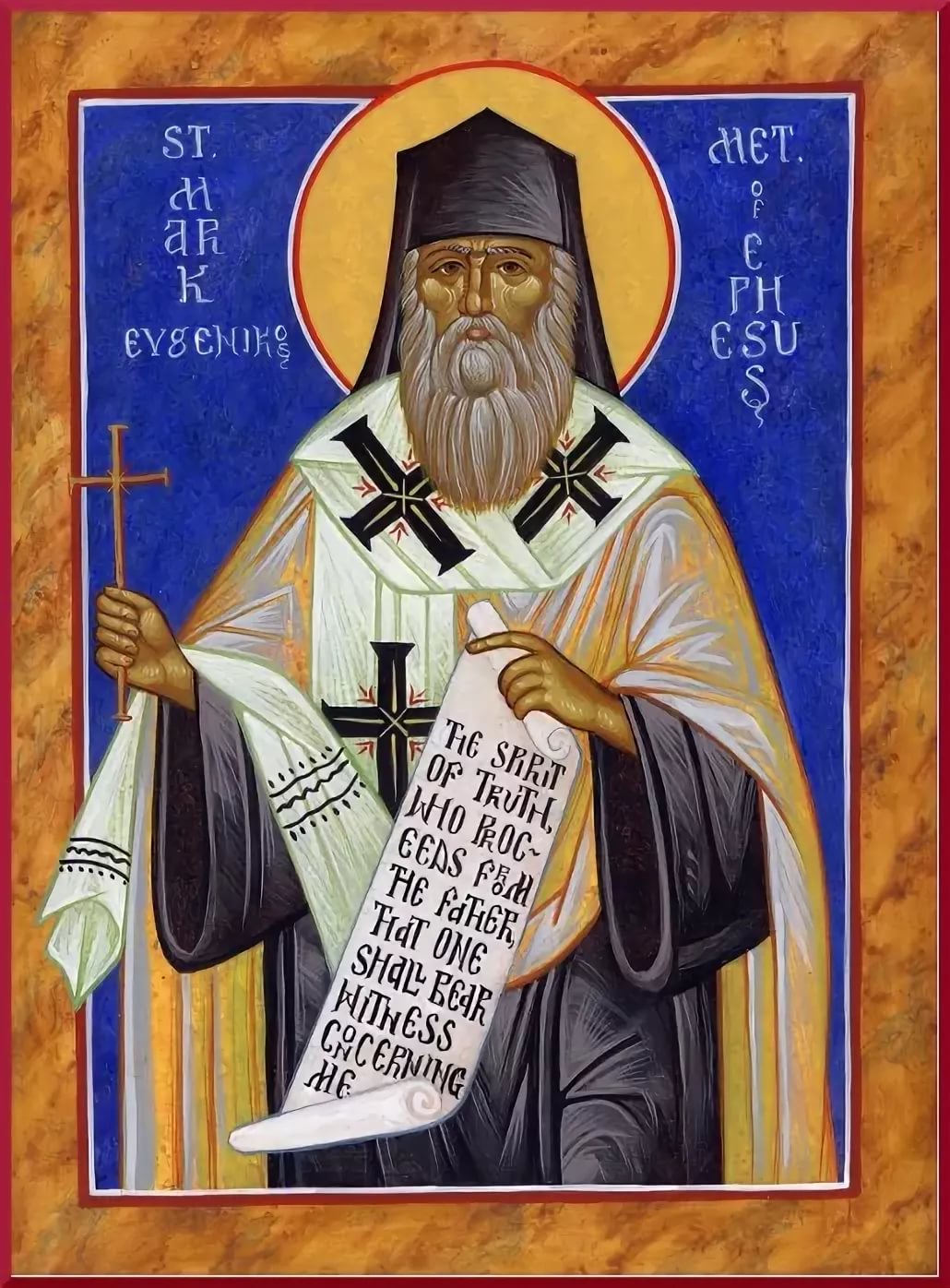

Краткое житие святителя Марка Евгеника

Святой Марк Евгеник, архиепископ Ефесский, был знаменитым защитником православия на Флорентийском Соборе. Ничто не могло склонить его к унии. Тайно удалившись из Флоренции, святой Марк ревностно убеждал жителей Константинополя отвергнуть нечестивое соглашение. Скончался в 1457 году.

Полное житие святителя Марка Евгеника

19 января (1 февраля) исполняется 550 лет со дня преставления великого исповедника православия святителя Марка, митрополита Ефесского. Святой Марк родился около 1391–1392 года в Константинополе. Родители его происходили из знатного и состоятельного рода. Отец был диаконом и имел высокий церковный чин сакеллария храма Святой Софии, Премудрости Божией. Мать была дочерью врача. В Крещении будущий святитель получил имя Мануил (Еммануил, что означает «с нами Бог»), в чем можно видеть пророческое предзнаменование его будущего значения для Церкви.

Первым наставником в науках и благочестии для Мануила стал его отец. Мальчик настолько преуспевал в учении, что еще в отрочестве изучил вместе с отцом риторику и математику. Лишившись отца на 13-м году жизни, Мануил не допустил лености и продолжил учение у знаменитых тогда профессоров в Константинополе – Иоанна Хортасмена и Георгия Гемиста Плифона. Благодаря крайней старательности, недюжинному уму и безупречной нравственности будущий исповедник Церкви вскоре сам стал наставником, к которому стекался цвет молодежи. Из числа его учеников вошли в историю Георгий Схоларий и Феодор Агалист. К тому времени Мануил уже имел звание ритора, то есть толкователя Священного Писания в патриаршей церкви. Высокие качества его души не могли остаться незамеченными. Мануил становится любимым духовным сыном Константинопольского патриарха Евфимия (1410–1416), о духовной близости и любви к которому свидетельствуют составленные будущим святителем канон и стихиры после смерти архипастыря. В возрасте 24 лет молодой ритор получил по благословению святителя Евфимия высокое звание вотария риторов. Император Мануил II приближает его к себе в качестве доверенного лица и советника. Следующий император, Иоанн VIII, также глубоко почитал св. Марка, о чем можно судить по целому ряду сочинений, написанных святым по просьбе царя, просившего дать ответы на трудные богословские вопросы, и исключительно высокому положению св. Марка среди греческой делегации на Соборе в Италии.

Итак, перед Мануилом открывалось поле для обогащения и сыскания всевозможных льгот благодаря его близости к императорам. Блестящая карьера простиралась перед ним. Но не этого искала душа человека, исполненного истинного любомудрия. Нравственный облик своего наставника передает нам Георгий Схоларий: «Живя в столице, он был чужд ее жизни, ибо ничто его не связывало с нею. Глубокочтимый всеми, он не только не искал почестей, но и не желал их». О духовном расположении молодого Мануила свидетельствует письмо, написанное им впоследствии одному бывшему ученику: «Доколе, о несчастный, благородство и честь твоей души ты будешь погружать в вещи, лишенные всякой ценности! Не возобладали ли тобою тщеславие и ложное богатство и изящные и разукрашенные тоги и прочее, на чем зиждется благополучие этого мира? – Увы, философ – с таким чуждым философу мировоззрением!» Св. Марк был истинным философом, любомудрие которого звало к высшему подвигу, к полному отвержению мира и к пристани молчания.

В 1418 году в возрасте 26 лет Мануил оставил столицу и отправился на один из островов, который был еще во владении Византии – Антигон, находящийся при входе в Никомидийский залив. Духовным отцом, который и постриг святого, получившего в монашестве имя Марка, был игумен Симеон. Этот великий духовный руководитель, о котором, к сожалению, более подробных сведений не имеется, повел святого Марка узким спасительным путем. В службе святителю Марку читаем следующие слова: «Егда непостоянство мирских радостей, тленность же и суету благоразумно познал еси, тогда, возненавидев мир и вся радостныя и веселящая его, прибегл еси к божественной схиме, вменив болезни в услаждение, бдение в радование и упокоение, на земли лежание и всенощное стояние, воистину, в радостное наслаждение, пост – в сладость, воздержание – в веселие».

Жизнь на острове Антигон проходила в постоянном напряжении и тревоге в ожидании турецких набегов. В этих условиях подвижникам было нелегко сохранять спокойствие, сосредоточенность и молчание. Поэтому вместе с духовным отцом Марк возвратился в Константинополь, избрав местом жительства знаменитую Манганскую обитель. Здесь скончался духовный старец, а впоследствии и доблестно окончивший течение своей жизни святитель Марк. В Манганской обители святой предался наивысшему подвижничеству: «… крайнему трудоделанию, и посту, и спанию на земле, и стоянию всенощному…». Когда же остался один, часто прибавляя: «ничем из всего так не угождается Бог, как претерпением зол», выдержал борение против духовных супостатов, стяжал победу, возвысил себя к созерцанию и к священным просвещениям и божественным осияниям. О священническом служении св. Марка Иоанн Евгеник передает нам, что когда он совершал Божественную литургию, то исполнялся весь божественного вдохновения: «Он казался весь – вне себя, весь исполнен света, весь посвящен Богу, вне земли, как бы некий Ангел во плоти».

После смерти престарелого митрополита Ефесского Иоасафа в 1437 году по воле императора св. Марк поставляется в митрополита Ефесского. Приняв Ефесскую митрополию, святитель недолго был со своей паствой. 24 ноября 1437 года в составе многочисленной делегации он отправился в Италию на Ферраро-Флорентийский Собор. Святой сам свидетельствует, что архиерейское достоинство принял только «по повелению и нужде Христовой Церкви» и «последовал за Вселенским патриархом и богоданным царем на Собор в Италию». Георгий Схоларий так говорит о возведении св. Марка на архиерейскую кафедру: «Он принял высокий духовный сан единственно для защиты Церкви своим словом – ей нужна была вся сила его слова, чтобы удержать ее от совращения, в которое уже влекли ее нововводители. Не по мирским соображениям принял он этот сан; это доказали последствия». Св. Марк жаждал подвижнической жизни в отшельничестве и молчании, как этого некогда желал и св. Григорий Богослов, но вместо этого Промысл Божий готовил ему, как некогда и св. Григорию Богослову, мучительную борьбу в самом центре церковных и политических интриг. Из пристани молчания св. Марку было суждено пламенными речами, тончайшими и долгими богословскими силлогизмами отстаивать истину православных догматов и обличать заблуждения. Из гавани подвижнического отшельничества святителю было суждено быть брошенным в самую бурю, самый водоворот страстей, интриг, угроз, преследования, совершающегося вокруг него отступничества от православия и предательства Истины. Имя этой бури и водоворота – Флорентийская уния! Одного желал св. Марк, другое требовала от него Церковь и уготовлял Божественный Промысл. Св. Марку было суждено быть украшенным не только славой учености, любомудрия и подвижничества, но и венцом славного исповедничества. По словам Георгия Схолария, «он проявил себя как другой Максим Исповедник, явил себя устами другого Григория (Богослова)».

Греки в основной своей массе отправлялись в Италию с душевным подъемом. Перед отъездом патриарх Иосиф говорил, что они едут на собор для заключения Унии, но ничего не уступят из тех традиций Святой Церкви, которые приняли, и готовы, если надо, умереть за них, ибо что может быть славнее мученического венца?! Увы, все сбылось совершенно иначе. Как известно, патриарх вообще не вернулся в Константинополь, а умер во Флоренции, а православие было предано и продано, и греки со скорбью и стыдом вернулись на Родину, а не победителями с духовными трофеями.

Собор по вопросу соединения Восточной и Западной Церквей был торжественно открыт в кафедральном храме Феррары 9 апреля 1438 года. Глава греческой делегации император Иоанн VIII Палеолог смотрел на Унию как на акт политический, позволявший Византии рассчитывать на помощь Запада в борьбе с турками. Император, итальянское влияние при дворе которого по причине брака с Софьей Монферратской было сильным, считал, что договориться с Западом не только возможно, но и необходимо. Поэтому он, призвавший в свои ряды такого выдающегося ревнителя православия, как святитель Марк, требовал избегать на соборе острой полемики с латинянами по богословским вопросам. Он надеялся, что за туманными формулировками можно будет найти приемлемый для всех компромисс. Римский папа Евгений IV преследовал другие цели. Во-первых, он хотел с помощью Унии поднять свой престиж, пошатнувшийся в католическом мире в условиях противостояния с Базельским собором, а во-вторых, желал подчинить себе Православную Церковь. Поэтому он настаивал на скорейшем образовании комиссии, составленной из представителей обеих Церквей, которой было бы поручено выяснить пункты расхождения, исследовать их и наметить пути к заключению Унии. В комиссии, избранной после известного отлагательства, со стороны греков только святитель Марк Ефесский и митрополит Виссарион Никейский были официально уполномочены выступать в дискуссиях с латинянами. Причем из этих двух представителей, славящихся своей ученостью, св. Марк занимал первенствующее положение. Кроме того, святитель имел полномочия представлять Александрийский и Антиохийский патриархаты.

Свою позицию перед началом работы комиссии св. Марк изложил в Слове римскому папе Евгению IV, написанном по просьбе кардинала Юлиана Цезарини от лица греческой делегации. Святитель жаждал единства Церкви, верил в возможность Унии, искал единения с латинянами, но единения истинного, основанного на единстве веры…

(260)