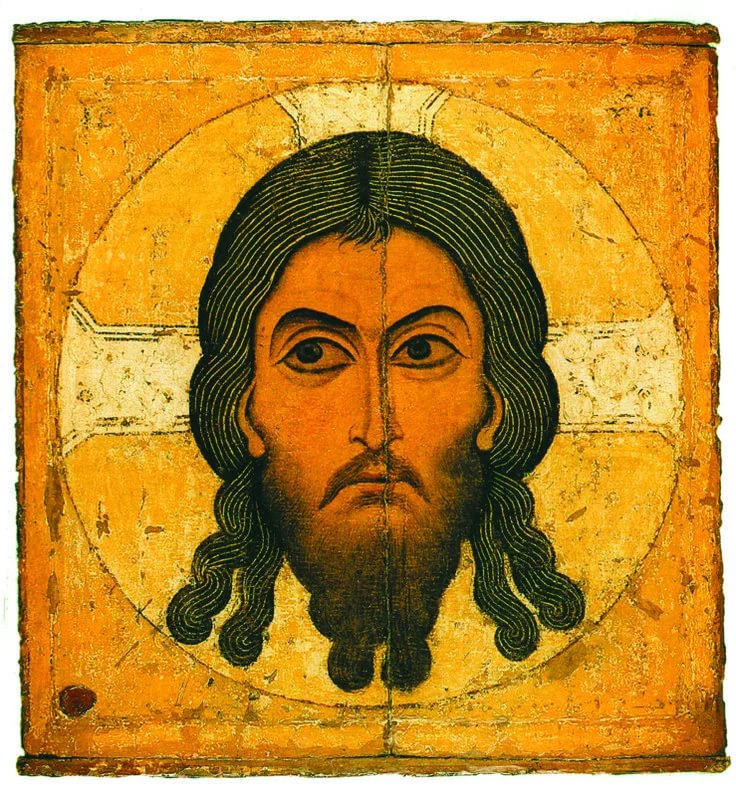

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа было в 944 г. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя.

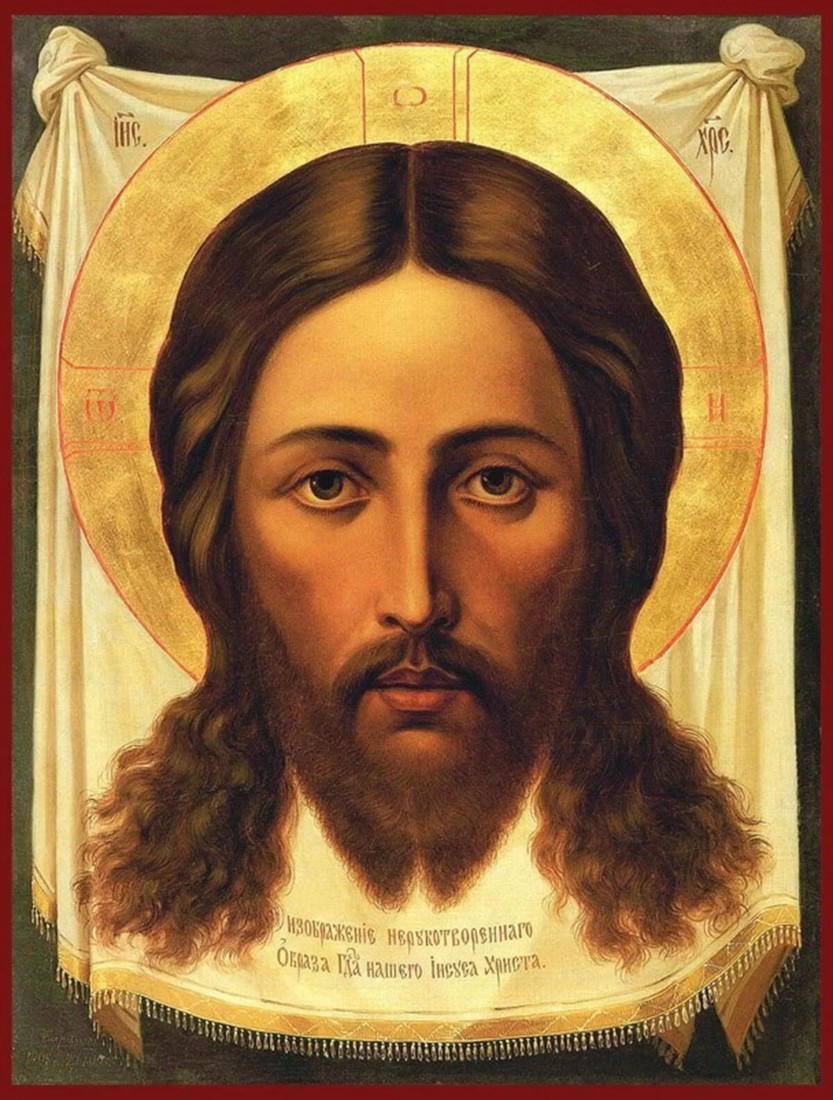

Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 545 г. персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от неприятеля.

Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный (912–959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира – правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному – его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204–1261), но корабль, на который была взята святыня, потонул в Мраморном море. По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, т. н. «на керамии», отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на существовании нескольких точных отпечатков.

Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В доказательство истинности иконопочитания папа Григорий II (715–731) прислал письмо к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Едессе как на общеизвестный факт. Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя.

По Прологам известны 4 Нерукотворных Образа Спасителя: 1) в Едессе, царя Авгаря – 16 августа; 2) Камулианский; обретение его описал святитель Григорий Нисский (память 10 января); по сказанию преподобного Никодима Святогорца († 1809; память 1 июля), Камулианский образ явился в 392 году, но он имел в виду образ Матери Божией – 9 августа; 3) при императоре Тиверии (578–582), от которого получила исцеление святая Мария синклитикия (память 11 августа); 4) на керамии – 16 августа.

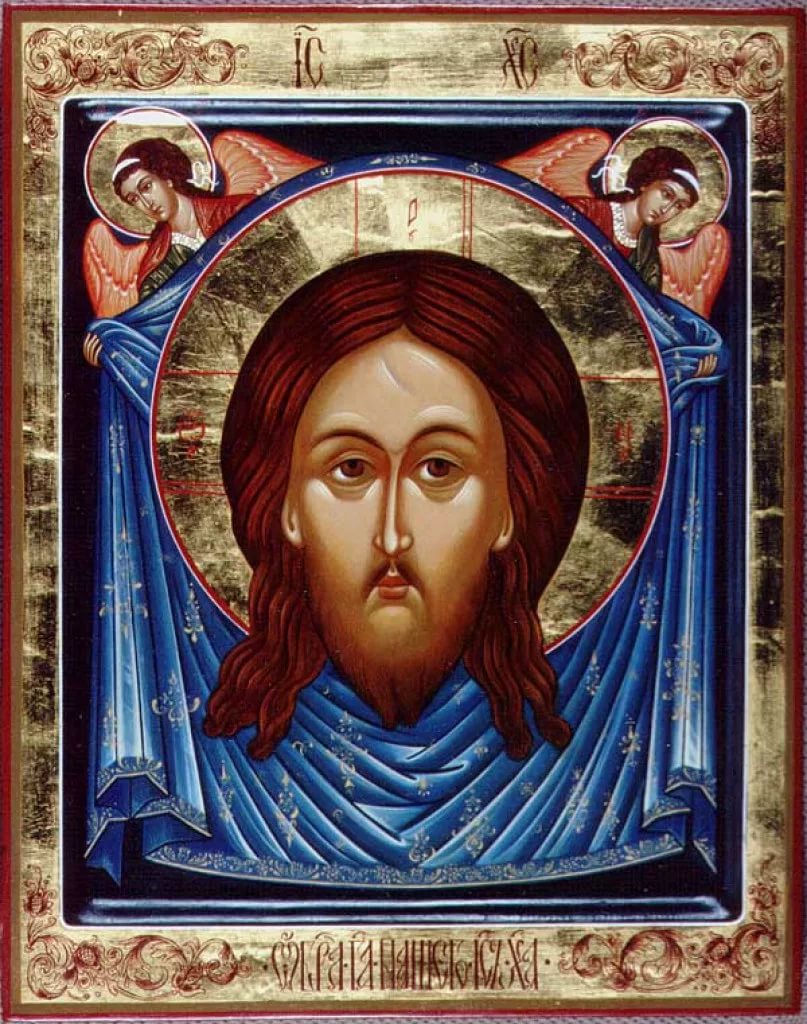

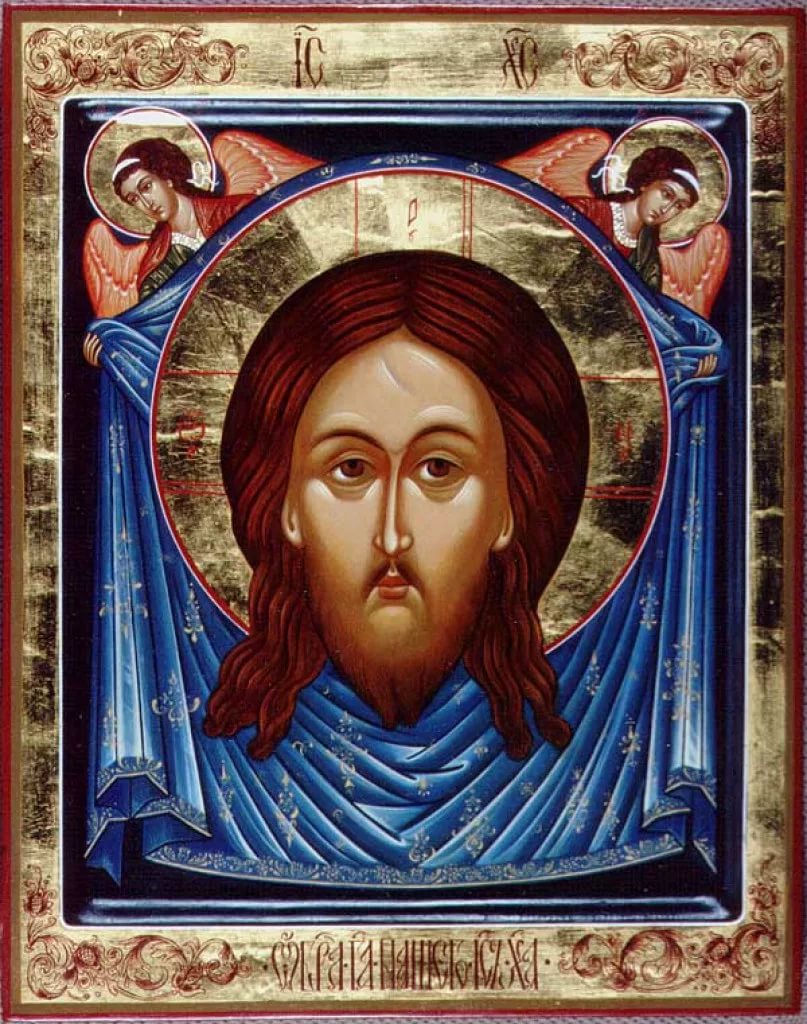

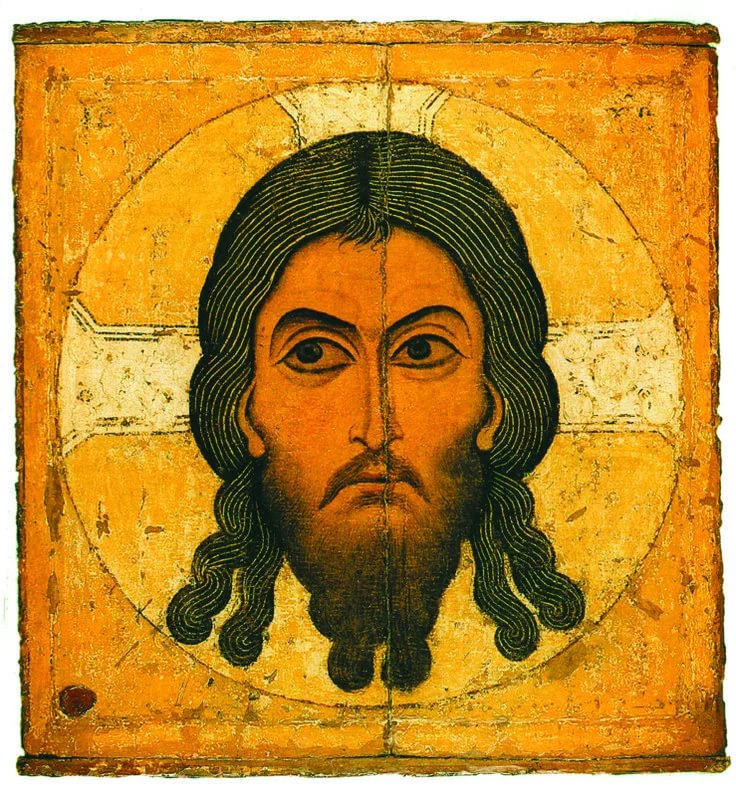

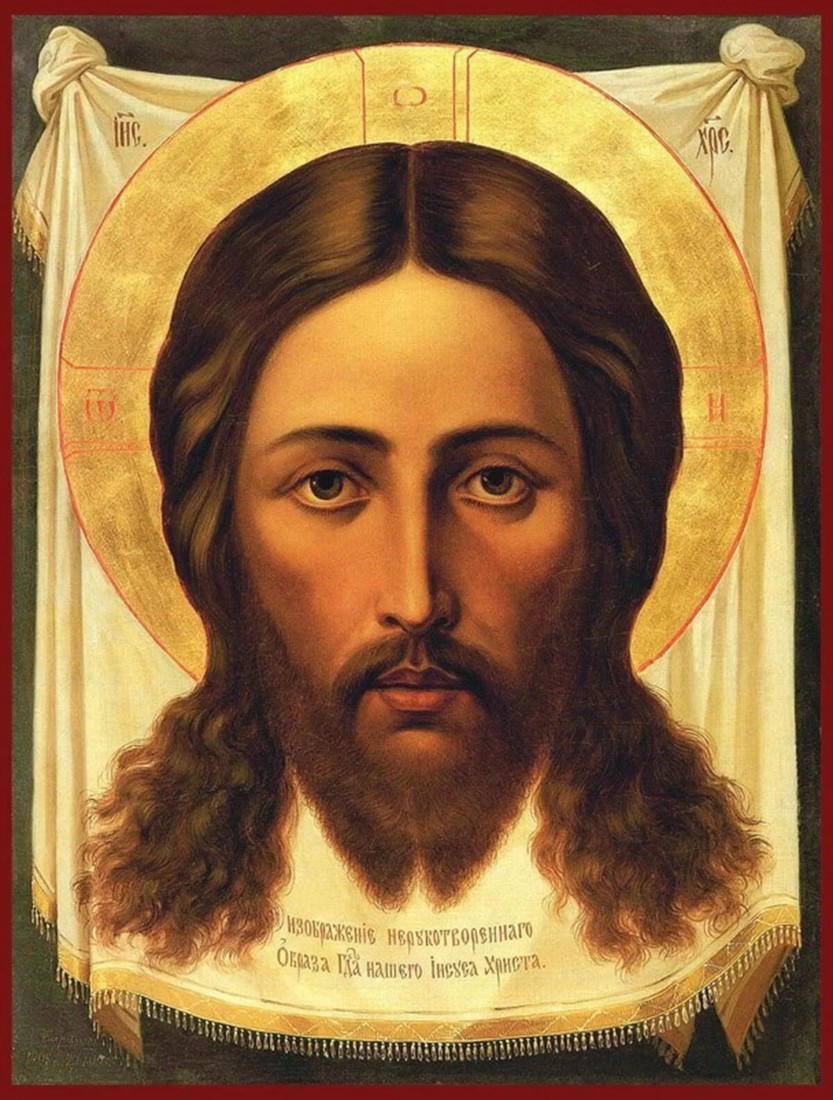

Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа, совершаемое в попразднство Успения, называют третьим Спасом, «Спасом на холсте». Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось и в иконописании; икона Нерукотворного Образа одна из наиболее распространенных.

(181)

В день храмового лаврского праздника Успения Богоматери Государь Николай I слушал в Лавре Божественную литургию. По окончании богослужения митрополит просил Государя удостоить его Высочайшего посещения.

В день храмового лаврского праздника Успения Богоматери Государь Николай I слушал в Лавре Божественную литургию. По окончании богослужения митрополит просил Государя удостоить его Высочайшего посещения.