Свенская Печерская икона Божией Матери имеет 2 празднования: 3 мая, в день кончины преподобного Феодосия Печерского, и 17 августа, в день кончины преподобного Алипия Печерского, который ее написал. День празднования 17 августа был установлен в 1815 г. в благодарность за избавление г. Брянска (около которого икона явилась в 1288 г.) от нашествия наполеоновских войск в 1812 г.

Свенская Печерская икона Божией Матери имеет 2 празднования: 3 мая, в день кончины преподобного Феодосия Печерского (см. о ней под этим числом), и 17 августа, в день кончины преподобного Алипия Печерского, который ее написал. День празднования 17 августа был установлен в 1815 г. в благодарность за избавление г. Брянска (около которого икона явилась в 1288 г.) от нашествия наполеоновских войск в 1812 г.

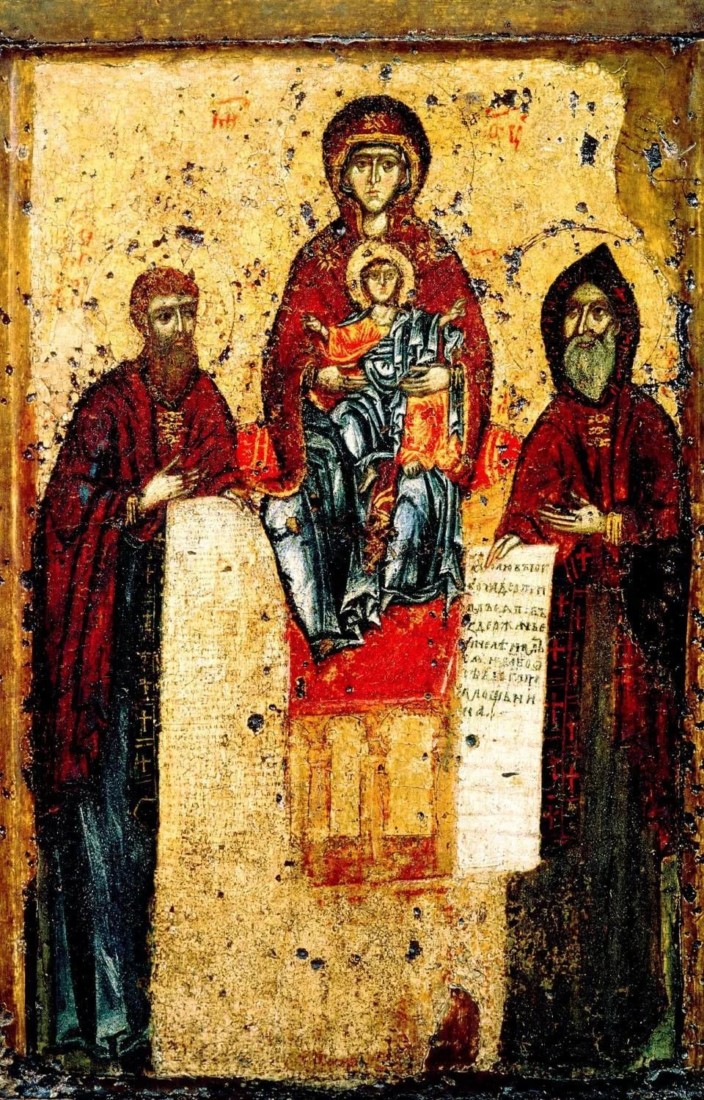

Свенская-Печерская икона Божией Матери была написана преподобным Алипием Печерским († около 1114, память 17 августа). На иконе изображена Божия Матерь, сидящая на престоле, на коленях у Нее Богомладенец. Справа от трона стоит преподобный Феодосий, а слева – преподобный Антоний Печерские. До 1288 года она находилась в Киево-Печерском монастыре, где прославилась чудесами, и в 1288 году была перенесена в Брянский Свенский монастырь, в честь Успения Пресвятой Богородицы, следующим образом. Черниговский князь Роман Михайлович, будучи в Брянске, ослеп. Услышав о чудесах от иконы, писанной самим преподобным Алипием, князь послал в монастырь гонца с просьбой прислать к нему в Брянск икону для исцеления. Икону отправили вместе со священником по реке Десне. Во время плавания лодка пристала к правому берегу реки Свены. После ночевки путники утром пошли к лодке, чтобы помолиться иконе, но не нашли ее там, а увидели на горе против реки Свены. Икона стояла на дубе между ветвями. Весть об этом дошла до князя Романа; его привели к иконе пешком. Князь горячо молился и обещал построить на этом месте монастырь, отдав ему все земли, которые увидит с горы. После молитвы князь начал прозревать. Сначала он увидел тропинку, затем близкие предметы и, наконец, все окрестности. Приложившись к иконе, князь отслужил молебен, а затем все собравшиеся основали деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Дерево, на котором пребывала икона, срубили и употребили на доски для других икон. Тогда же было установлено празднество Свенской иконе Божией Матери 3 мая.

Икона прославилась исцелениями слепых, бесноватых, заступничеством от врагов.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской»

глас 4

Днесь све́тло торжеству́ет Пече́рская оби́тель/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тере/ безме́рный лик Пече́рских отце́в,/ с ни́миже и мы непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.

Перевод: Сегодня светло торжествует Печерская обитель и радуется явлению образа Богоматери бесчисленное собрание Печерских отцов, с ними же и мы не переставая взываем: «Радуйся, Благодатная, честь для Печор».

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Свенской» («Печерской»)

глас 4

Днесь све́тло торжеству́ет Све́нская оби́тель;/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тери;/ Безме́рный лик Пече́рских отце́в/ с ни́ми же и мы непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся Благода́тная Све́нская Похвало́.

Перевод: Сегодня светло торжествует Свенская обитель и радуется явлению образа Богоматери бесчисленное собрание Печерских отцов, с ними же и мы не переставая взываем: «Радуйся, Благодатная, честь для Свены».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской»

глас 3

Де́ва днесь неви́димо предстои́т в це́ркви/ и с ли́ки Пече́рских отце́в мо́лится о нас,/ благогове́йно велича́ющих Ея́ безме́рную ми́лость к ро́ду на́шему,/ я́вльшуюся в чу́дном о́бразе Ея́,// оби́тель Пече́рскую украша́ющем.

Перевод: Дева сегодня невидимо предстоит в церкви и с собранием Печерских отцов молится о нас, благоговейно прославляющих Ее безмерную милость к народу нашему, явившуюся в чудесном образе Ее, украшающем Печерскую обитель.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской»

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рская похвало́ и украше́ние, держа́вный покро́ве свята́го ме́ста сего́, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Своего́. Приими́ нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние, с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м, да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́ющи его́ све́том покая́ния, осени́ нас, обремене́нных скорбьми́ мно́гими, Твое́ю Небе́сною ра́достию, сподо́би нас при́сно сла́вити Тя в ми́ре и благоче́стии на ме́сте святе́м сем, да, без поро́ка преше́дше путь жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлости святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и всех преподо́бных Пече́рских и еди́ными усты́ и се́рдцы воспои́м Тя с Предве́чным Сы́ном Твои́м и Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Животворя́щим, Всеблаги́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(441)