КУЛИКОВСКАЯ БИТВА » ПОБЕДИШИ ВРАГИ ТВОЯ «.

8/21 сентября 1380 года произошла Куликовская битва между русской ратью князя Дмитрия Ивановича и татарскими полчищами Мамая, ставшая поворотным событием русской истории. И хотя Московская Русь вследствие битвы освободилась от ордынского ига лишь на два года, Куликовская битва привела к ментальному объединению Руси и положила начало формированию великорусской нации. Если на Куликово поле шли, будучи москвитянами, владимирцами, можайцами, серпуховчанами и новгородцами, то возвращались оттуда русскими.

Народные восстания против татарского ига стали вспыхивать сразу же после его установления. Так, в 1259 году жители Новгорода расправились с наглыми ордынскими баскаками. А в 1262 году против угнетателей поднялись жители Ростова Великого, Владимира, Суздаля и многих других русских городов. Однако ордынцы неизменно топили в крови эти выступления.

Надо признаться, русские князья сами неоднократно приводили на Русь татарские отряды, используя их как для наведения порядков в своём уделе, так и для нападения на соседние княжества. Кроме того, татары часто сами использовали одних русских князей в борьбе против других.

23 июля 1380 в Москву прискакал гонец Андрей Семёнович Попов с известием о том, что войско во главе с самим Мамаем переправилось через реку Воронеж.

Немедленно во все столицы русских княжеств, в города и земли были разосланы грамоты: «Да готовы будут». Местом сосредоточения основных сил русского войска была назначена Коломна, крепость близ устья Москвы-реки.

Вскоре русским разведчикам Родиону Ржевскому, Андрею Волосатову и Василию Тупику удалось добыть языка, по показаниям которого стало ясно, что на стороне Мамая выступили Ягайло и Олег Рязанский.

Дмитрий хотел разбить противников по частям, упредив их соединение.

Утром 20 августа русское войско по трем дорогам выступило из Москвы. Для обороны столицы был оставлен с войском воевода Фёдор Андреевич Кошка – дальний предок будущего рода Романовых.

Русь выставила против Мамая 24 тысячи ратников тяжеловооруженной пехоты городовых полков, пополненных крестьянами-добровольцами, и около 12 тысяч конных витязей.

Витязи и их боевые кони с ног до головы были покрыты железными доспехами. К седлам витязей приторачивались дальнобойные самострелы, выпускавшие железные стрелы на 800–1000 метров, в то время как ордынский лук, по некоторым сведениям, поражал лишь на расстоянии 150–200 м. Каждый русский витязь в совершенстве владел приемами метательного и рукопашного боя, привычно чувствовал себя в тяжелых латах, так как ведь военному делу его учили с трехлетнего возраста.

На вооружении пеших латников состояли самострелы, мечи, топоры и копья, а по некоторым сведениям имелось и небольшое количество пищалей, стрелявших не только пулями, но и стрелами. Защитой пехотинцам служили латы и кольчуги с наручами, металлические перчатки, набедренники, наколенники и поножи, латные сапоги, шлемы со стальными личинами, червленые миндалевидные щиты.

В составе русской рати были полки под командованием двадцати трех князей и воевод, в том числе тверской полк. Не было по разным причинам полков смоленских, нижегородских, новгородских и, конечно, рязанских. Но зато прислали свои дружины двое православных литовских князей — находившихся в оппозиции к Ягайле его сводные братья. Это были Андрей, княживший во Пскове, и Дмитрий, в удел которому Ольгерд в своё время выделил Брянск и Трубецкое княжество. Этот самый Дмитрий Ольгердович стал родоначальником князей Трубецких. Именно для встречи с этими отрядами Дмитрий Иванович, выйдя 24 числа с войском из Коломны, двинулся не напрямую навстречу Мамаю, а сперва направился на запад вдоль Оки к устью Лопасни. Кроме того, зная уже об измене Олега Рязанского, он не решился двигаться через центр Рязанского княжества, хотя сама битва и произошла на рязанской территории.

После переправы через Оку близ Лопасни Дмитрию и его военачальникам предстояло решать, кого из противников следовало встретить первым. Великий князь учитывал, что Ягайло и Олег наступали на узкой полосе, главным образом по дорогам, и поэтому их рати не причиняли особого ущерба местному населению. Иное дело Мамай. Жадные до добычи кочевники сулили великие беды русским деревням, селам и весям. Поэтому, задумав бить врагов по раздельности, Дмитрий хотел прежде всего выбить из коалиции ордынцев.

Дмитрии Иванович поспешил форсировать Дон в непривычное по тогдашним правилам войны время – ночью. И в этом рискованном предприятии был глубокий расчет: сознавая, что Мамай может знать от лазутчиков достаточно много о московской рати, Дмитрий надеялся, что ночная переправа исключит возможность внезапной атаки его тыла одним из противников, а назавтра ратники успеют подготовиться к бою.

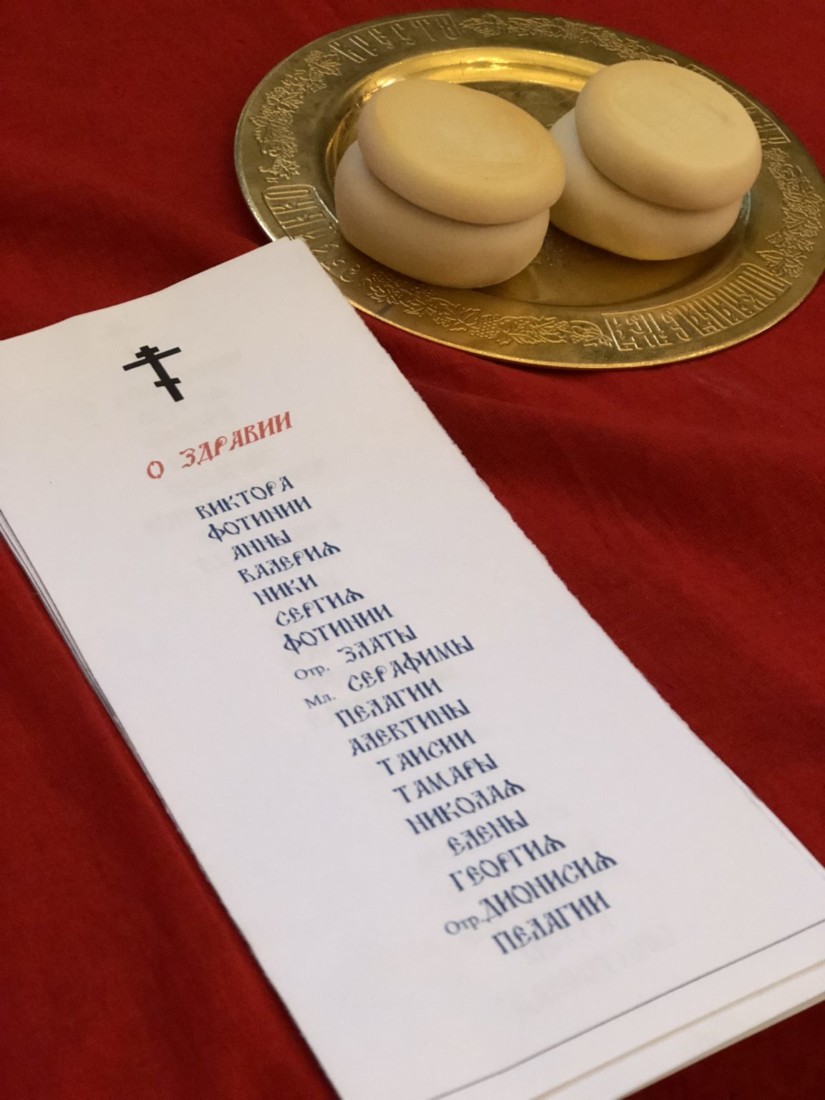

Так как времени у князя оставалось мало, он 18 августа вместе с братом Владимиром Серпуховским и другими князьями спешно выехал в Троицкий монастырь к преподобному Сергию, чтобы получить у него совет и благословение. К святому старцу князь относился с таким безграничным доверием и любовью, что принял бы от него любое наставление и даже приказ. К тому же преподобный обладал пророческим даром, и Дмитрий втайне надеялся на доброе предсказание.

Прибыли они в обитель утром. После торжественного и сурового молебна игумен пригласил князей в трапезную вкусить хлеба вместе с ним и иноками. Дмитрий сперва отказывался. Когда в монастырь прибыли гонцы с вестями о быстром продвижении Мамая, он просил преподобного отпустить их. Но Сергий его заверил: «Это твое промедление двойным для тебя поспешанием обернется». И добавил следующие пророческие слова: «Ибо не сейчас еще, господин мой, смертный венец носить тебе, но через несколько лет, а для многих других теперь уже венцы плетутся».

Во время трапезы Дмитрий рассказал святому старцу о своих бедах и сомнениях. А сомневался он, достаточно ли сильно его войско против Мамаевых полчищ? Преподобный всегда был против пролития крови и советовал избежать войны любыми средствами: «Тебе, господине княже, следует заботиться и крепко стоять за своих подданных, и душу свою за них положить, и кровь свою пролить по образу самого Христа. Но прежде, господине, пойди к татарам с правдою и покорностью, как следует по твоему положению покоряться ордынскому царю. И Писание учит нас, что, если такие враги хотят от нас чести и славы, дадим им; если хотят злата и серебра, дадим и это; но за имя Христово, за веру православную подобает душу положить и кровь пролить. И ты, господине, отдай им и честь, и злато, и серебро, и Бог не попустит им одолеть нас. Он вознесет тебя, видя твое смирение, и низложит их непреклонную гордыню».

Дмитрий с грустью отвечал, что он сделал все возможное, чтобы предотвратить страшную сечу: и послов с поклоном посылал, и дань отдал, но Мамай еще больше возносится, и ярится, и ведет свою рать на Москву.

«Если так, то его ожидает гибель, а тебя великий княже, помощь, милость и слава от Господа!» — сказал преподобный. Князь опустился перед ним на колени. Сергий благословил его и напутствовал: «Иди против безбожных без всякого страха. Господь будет тебе помощник и заступник». А потом наклонился и тихо сказал князю: «Победиши враги твоя».

Дмитрий был так потрясен и взволнован этими добрыми предсказаниями, что, по свидетельству летописца, прослезился. После трапезы преподобный окропил святой водой князя и всех бывших с ним. Тут Дмитрий и обратился к святому старцу с просьбой: в залог обещанной им милости Божией и в благословение всему воинству дать им двух иноков — Пересвета и Ослябю. Когда-то Александр Пересвет, бывший боярин брянский, и Андрей Ослябя, бывший боярин любецкий, славились как опытные и доблестные воины. Они даже прослыли богатырями. Но потом ушли из мира в Свято-Троицкую обитель под покровительство Сергия. Дмитрий понял, что именно такие иноки-воины, посвятившие себя Богу, могут служить высоким примером для его ратников. И Сергий, не задумываясь, исполнил просьбу князя, хотя это было против церковных правил.

На сей раз Русь действительно собралась, предчувствуя, что решается ее судьба. Под знамена Дмитрия пришли Владимир, Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром, Псков, Брянск. Уклонились только всегда ненавидевшие Москву тверичи и коварный Олег Рязанский. А уже по пути на битву в войско Дмитрия стали вливаться все новые силы. Возле местечка Березуй присоединились два от ряда князей Ольгердовичей — Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского. Это были сыновья Ольгерда Литовского, который причинил столько беспокойств Москве и не раз стоял со своей ратью под ее стенами, пока наконец не заключил с Дмитрием мир. Ольгердовичи привели с собой сорок тысяч рати. А из Козельска подошел отряд в четыре тысячи. Все эти большие и малые рати вливались в огромное русское воинство. Нижегородские купцы привели дружину, не спросясь своего князя. Но что удивило Дмитрия и вселило в него еще большую веру — пришли отряды из Рязани, не побоявшись гнева Олегова, и из Твери, главной соперницы Москвы. Наверное, не осталось ни одной русской земли, которая не собрала бы рати, услышав, что Дмитрий идет на татар. Считается, что всего под знамена Дмитрия встало около ста пятидесяти тысяч воинов. Двигаясь навстречу врагу, войско подошло к Дону.

В ночь на 8 сентября все русское воинство переправилось на другой берег — конница тремя бродами в устье Непрядвы, пехота — по наскоро возведенным мостам. Теперь все пути к отступлению были отрезаны: за спиной у них остались Непрядва и Дон. Дальнейшее хорошо известно. Битва по традиции началась поединком богатырей. Огромный печенег Челибей и инок Александр Пересвет из Свято-Троицкой обители страшными ударами копий сразили друг друга насмерть. Затем в течение нескольких часов Мамай бросал на русское войско свои бесчисленные отряды, среди которых помимо татар была и легкая половецкая конница, и генуэзцы, нанятые татарами в Крыму. Битва была беспощадной, ее очевидцы и участники рассказывали, что трупы лежали под ногами сражающихся в три-четыре ряда.

Отбивая натиск татар, русские воины все же понемногу отходили к реке. И когда их силы, казалось, были на исходе, Мамай послал в бой свой последний резерв — тяжелую конницу. Ряды русских дрогнули, кое-где началось бегство. Еще мгновение — и… Но тут в спину татарам ударил спрятанный в густом лесу засадный полк Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка, терпеливо ждавших единственной верной минуты. Удар был столь мощным и стремительным, что татары обратились в бегство. Сам Мамай едва ушел от погони. Победа русских была полной.

Преподобный Сергий молился вместе с братией в монастыре во все время битвы и видел весь ход сражения, как будто находился там. Он рассказывал братии о ходе страшной сечи, называл имена убитых и молился за них и возвестил всем об окончательной победе за два дня до приезда гонца.

(50)

По особой милости Господней они перешли в мир иной в одно и то же время и были погребены вместе. Так Премудрый Создатель самой смертью прославил своих верных угодников, исполнивших Его повеление: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:5-6).

По особой милости Господней они перешли в мир иной в одно и то же время и были погребены вместе. Так Премудрый Создатель самой смертью прославил своих верных угодников, исполнивших Его повеление: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:5-6).